Tim Burton - 1ÃĻre partie

- DÃĐtails

- Dossier par Nicolas Marceau le 8 fÃĐvrier 2008

Gothikart

Il est des artistes dont il serait bien vain de rÃĐdiger la biographie. Non pas parce que leur vie est aussi vide que peut lâÊtre le cinÃĐma dâEric Rohmer. Pas non plus parce que leur parcours personnel serait aussi mystÃĐrieux quâun David Lynch en grande forme.

Non. Sâil ne sert parfois à rien de sâÃĐtendre à lâinfini sur lâenfance ou lâadolescence de certains auteurs, câest tout simplement que leur Åuvre parlent trÃĻs bien pour eux-mÊmes, au point que leur filmographie permet de dessiner leurs grandes ÃĐvolutions de leur vie privÃĐe. Tim Burton est de ceux-là . Â

En effet, difficile de ne pas lire en filigrane de sa carriÃĻre la reconnaissance progressive dâun poÃĻte peaufinant son style jusquâà en faire une marque de fabrique et finissant par entrer dans le moule de la normalitÃĐ en fondant une jolie petite famille. AprÃĻs avoir ÃĐtÃĐ rejetÃĐ, le marginal de Burbank aura ÃĐtÃĐ acceptÃĐ, encensÃĐ, digÃĐrÃĐ. AprÃĻs avoir perverti lâimagerie Disney avec LâEtrange NoÃŦl De Mr Jack, il allait lui-mÊme livrer du Disney sans risque avec Les Noces FunÃĻbres. Et aprÃĻs avoir critiquÃĐ les petites banlieues amÃĐricaines dans Edward Aux Mains DâArgent, il allait en faire lâÃĐloge dans Big Fish. Â

RÃĐussite critique, publique, professionnelle et privÃĐe semblaient difficilement compatibles avec les pulsions solitaires et macabres du bonhomme. Certains fans y verront là une marque de reniement. De nouveaux fans apparaÃŪtront pour encenser un auteur sur lequel il nâavait jamais manquÃĐ de cracher auparavant. Une troisiÃĻme voie (dont je fais parti) aurait tendance à penser que cette ÃĐvolution ÃĐtait inÃĐvitable et mÊme prÃĐvisible puisque dÃĐjà en germe dans les premiÃĻres Åuvres du cinÃĐastes. Et à dÃĐfaut dâÊtre franchement bons, ces derniers mÃĐtrages ont le mÃĐrite dâÊtre sans doute plus ambiguÃŦs et honnÊtes quâil nây paraissent. Explications.Â

GrossiÃĻrement, on pourra distinguer quatre phases dans le filmographie de Tim Burton. La premiÃĻre dÃĐbute avec Vincent et va jusquâau triomphe du premier ÃĐpisode de Batman. Câest la pÃĐriode pendant laquelle le rÃĐalisateur doit faire ses preuves. Il est au service des producteurs et fait en sorte de gagner sa libertÃĐ artistique. Ses deux courts-mÃĐtrages sont purement et simplement privÃĐs de diffusion, Pee Wee est tout entier dÃĐvolu à sa star mais laisse dÃĐjà apparaÃŪtre derriÃĻre les couleurs bariolÃĐes un monde macabres oÃđ les symboles de lâenfance sont pervertis, Beetlejuice prolonge cette thÃĐmatique avec une sÃĐparation entre le monde des vivant et celui nettement plus drÃīles des morts, Batman est un produit blindÃĐ dâimpÃĐratifs commerciaux mais transcendÃĐ par une esthÃĐtique baroque et un Joker faisant le lien avec les premiers films de Burton. Trois longs-mÃĐtrages oÃđ le rire synonyme de divertissement familial devient progressivement (trÃĻs) inquiÃĐtant jusquâà basculer dans la folie. Trois longs-mÃĐtrages allant du petit succÃĻs limitÃĐ aux frontiÃĻres amÃĐricaine jusquâau carton planÃĐtaire.

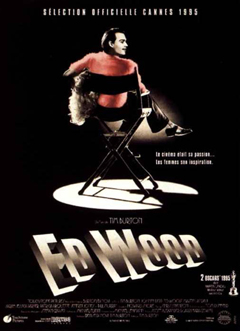

Commence alors pour Burton ce qui peut Être considÃĐrÃĐe comme la meilleure pÃĐriode sa carriÃĻre. Ayant obtenu la confiance des investisseurs, Burton a carte blanche et peut enfin revendiquer pleinement son univers fascinant, baignÃĐ de noir et de bleu. Avec Edward Aux Mains DâArgent, il livre un autoportrait bouleversant dans lequel ÃĐclate son rejet de lâAmerican Way of Life en mÊme temps quâil revendique pleinement son statut de freak mÃĐlancolique. Dans Batman Returns, câest lâunivers du Dark Knight qui est gangrenÃĐ par des dÃĐsirs sadomasochistes, le "hÃĐros" ÃĐtant traitÃĐ au mÊme niveau que les "mÃĐchants" dans une lutte sans merci entre dÃĐsir de normalitÃĐ et pulsions animales. Un ÃĐlectrochoc si tÃĐtanisant que le grand public venu chercher un aimable blockbuster estival tirera la gueule. Viendra ensuite lâEtrange NoÃŦl De Mr Jack, chef-dâÅuvre dâanimation dans lequel Burton confesse son dÃĐsir dâappartenir au monde sucrÃĐ de NoÃŦl mais, ne pouvant le comprendre, se rÃĐsigne à demeurer dans le dÃĐlire macabre dans lequel il (ou plutÃīt son double de fiction) sâennuie pourtant. A ces trois films parfaits, indispensables et uniques vient sâajouter une quatriÃĻme perle : Ed Wood, autobiographie à peine voilÃĐe dâun Burton clamant son amour des bandes fantastiques (surtout B et Z) et retraçant le combat dâun homme contre une industrie cinÃĐmatographique castrant les auteurs.Â

Avec cette Åuvre de transition (Burton filme Ed Wood à la maniÃĻre des vieux films en noir et blanc) viendra la reconnaissance critique. Avec dix ans de retard, certesâĶ Câest alors que dÃĐbute la troisiÃĻme phase de sa carriÃĻre, celle oÃđ lâauteur se contente de devenir illustrateur. Mars Attacks!, Sleepy Hollow et La PlanÃĻte Des Singes : trois grands spectacles qui recrÃĐent avec les outils modernes la magie des spectacles dâautrefois (invasion martienne ringarde, hommage à la Hammer, classique de la SF) mais qui sortent du lot par lâincroyable capacitÃĐ de Burton à injecter une thÃĐmatique subversive et trÃĻs personnelle dans des films grands publics. Cette fois, le public est sous le charme. Et câest un peu le drame. Â

Burton est acceptÃĐ par tous dÃĐsormais. On lâaime pour ses belles images surtout. Burton quitte sa muse Lisa Marie et tombe sous le charme dâHelena Bonham Carter. Son pÃĻre dÃĐcÃĻde, il a un enfant. Le gÃĐnie torturÃĐ est rentrÃĐ dans le rang. Ces bouleversements se retrouvent dans Big Fish, Åuvre qui amorce une nouvelle thÃĐmatique sur la transmission de lâimaginaire, le tout enrobÃĐ dans un onirisme de tÃĐlÃĐfilm ÃĐmerveillant ses nouveaux fans. Plus fin dans son propos et plus intÃĐressant dans son esthÃĐtique pop, Charlie Et La Chocolaterie confirme nÃĐanmoins que lâon se promÃĻne dÃĐsormais dans lâunivers du cinÃĐaste comme sâil sâagissait dâun parc dâattraction. DâoÃđ une absence de risques et dâaudaces narratives (les enjeux dramatiques sont pour ainsi dire inexistants) qui culminera avec Les Noces FunÃĻbres, remake inoffensif de LâEtrange NoÃŦl dans lequel le hÃĐros choisira cette fois de rester dans le monde des vivants. Signe du renoncement ultime de lâartiste ? Ce serait oublier un peu vite que ce monde des vivants est dÃĐcrit comme profondÃĐment terne. Â

De là à y voir lâaveu dâun Burton sâennuyant de cette normalitÃĐ enfin acquise, il nây a quâun pas que Sweeney Todd franchit allÃĻgrement. Dans ce dernier film en date, le cinÃĐaste semble vouloir redevenir celui quâil ÃĐtait autrefois, ÃĐliminant les fantasmes sucrÃĐs dâun Big Fish avec sa compagne pour revÊtir à nouveau la panoplie dâEdward Aux Mains DâArgent (voir la filiation assumÃĐe avec les rasoirs). La cinquiÃĻme phase de sa carriÃĻre viendrait-elle de dÃĐbuter ?  Â

1. COMPOSER AVEC LE SYSTEME

VincentÂ

Quand on revoit les deux premiers courts-mÃĐtrages de Burton, on comprend dâautant mieux comment un homme qui a tant critiquÃĐ les banlieues bourgeoises dans Edward Aux Mains DâArgent ait pu en faire ensuite une apologie avec Big Fish (mais en ÃĐtait-ce vraiment une ? Suspens !). IntÃĐressons-nous dâabord à sa premiÃĻre rÃĐalisation en solo : la petite perle dâanimation quâest Vincent.Â

Tim Burton est nÃĐ le 25 aoÃŧt 1958 dans la petite ville de Burbank en Californie. Il a grandi dans une banlieue typique amÃĐricaine, avec son papa, sa maman et un frÃĻre. ClichÃĐ. Aseptisation. Routine. Burton est mal dans sa peau et trompe son ennuie en plongeant dans les films de sÃĐrie B (King Kong, Gozilla, DraculaâĶ) et la littÃĐrature (les contes du docteur Seuss, la poÃĐsie dâEdgar Poe). Pas trÃĻs loin de là se trouvent Los Angeles et les studios mythiques de Disney et de la Warner. Burton est introverti. Burton rÊve dâÃĐvasion. Il passe les classes sans grand intÃĐrÊt, prÃĐfÃĐrant griffonner des personnages ÃĐtranges sur ses carnets de croquis et rÃĐaliser des petits films en Super 8 avec ses amis. En 1976, il est admis au California Institute of the Arts, fondÃĐ par Walt Disney, et y apprend les bases de lâanimation. Trois ans plus tard, il entre aux studios Disney et Åuvre sur Rox & Rouky. Une expÃĐrience douloureuse pour lui car il ne supporte par de dessiner des gentils animaux. Son style macabre est sÃĐvÃĻrement critiquÃĐ par les grandes pontes qui souhaitent quelque chose de plus lisse (ironie du sort : Rox & Rouky est sÃŧrement un des dessins animÃĐs les plus pessimiste du studio). Burton accueille donc le projet de Taram Et Le Chaudron Magique comme une bÃĐnÃĐdiction quand il est engagÃĐ comme artiste concepteur mais là encore, ses propositions sont jugÃĐes trop bizarres (ironie du sort : blablabla).Â

Passablement ÃĐcÅurÃĐ par l'esprit bien-pensant rÃĐgissant la firme de Mickey, il se lance dans la conception dâun court-mÃĐtrage basÃĐ sur un poÃĻme pour enfants quâil a ÃĐcrit. Lâhistoire est celle dâun jeune garçon de sept ans passablement perturbÃĐ, Vincent Malloy, qui fuit la rÃĐalitÃĐ en jouant à Vincent Price. Fantasmes macabres, noir et blanc dÃĐpressifâĶ LâidÃĐe a tout pour renforcer lâimage de marginal que Burton a au sein de lâÃĐquipe dâanimateur mais elle suscite cependant la curiositÃĐ du vice-prÃĐsident du studio qui voit dans le choix de lâanimation (la stop-motion qui sera employÃĐe plus tard sur LâEtrange NoÃŦl De Monsieur Jack) une expÃĐrience intÃĐressante. Le jeune dessinateur se voit allouer 60 000 dollars de budget ainsi quâune carte blanche lui permettant de sâentourer avec qui bon lui semble. Burton engage donc Rick Heinrichs pour surveiller la production (il retravaillera avec lui sur la quasi totalitÃĐ de ses films jusquâà La PlanÃĻte Des Singes) et ose approcher Vincent Price, son idole de jeunesse auquel il rend ici hommage, pour lui confier la voix du narrateur. Celui-ci accepte et nouera dÃĻs lors une profonde amitiÃĐ avec le gÃĐnie de Burbanks, interprÃĐtant mÊme plus tard le rÃīle du CrÃĐateur dans Edward Aux Mains DâArgent. Autant dire que la participation du François Delambre de La Mouche Noire transcende littÃĐralement le premier essai (et premier coup de maÃŪtre) de Burton. Les magnifiques alexandrins sont dÃĐclamÃĐs avec une prestance dâoutre-tombe, renforçant la poÃĐsie macabre des images. LâÃĐmotion est dâautant plus forte quâon sent à chaque instant que le rÃĐalisateur a mis toute son ÃĒme dans le rÃĐcit. Â

En six petites minutes lugubres, Burton paye son tribu à toutes les Åuvres qui ont bercÃĐs son enfance. Lâanimation en stop-motion permet de reproduire les terrifiants jeux dâombres de lâexpressionnisme allemand, les pensÃĐes qui hantent le jeune garçon (plonger sa tante dans la cire chaude, transformer son chien en zombi) trouvent leurs racines dans la figure du savant fou hantant les films dâhorreur, la folie dans laquelle sâenfonce le garçon rend un vibrant hommage aux ÃĐcrits dâEdgar PoeâĶ Lâauteur dÃĐvoile tout son imaginaire en une poignÃĐe dâimages fortes, du brouillard londonien dâoÃđ pourrait surgir Jack lâEventreur à la toile de lâinquiÃĐtante maÃŪtresse probablement enterrÃĐe dans le jardin en passant par lâescalier tortueux menant à un funeste destinâĶÂ

Mettant constamment la technique (impressionnante) au service de lâhistoire, Burton livre ici son Åuvre la plus personnelle avec Edward Aux Mains DâArgent, tragique autoportrait dâun enfant si dÃĐsespÃĐrÃĐ par la banalitÃĐ de son quotidien quâil a prÃĐfÃĐrÃĐ devenir un des monstres des Åuvres quâil aimait, troquant les quatre murs plats de sa chambre contre un monde torturÃĐ et sinueux, furieusement gothique. Il suffit de se dÃĐlecter des quelques minutes de Vincent pour comprendre dâoÃđ lâauteur tient sa rÃĐputation de dark poÃĻte. Le plan final est un des moment les plus foudroyants de la filmographie de Burton, vÃĐritable ode funÃĻbre à lâartiste perdu à jamais dans les mÃĐandres de son esprit tordu.   Â

Frankenweenie

Sâil va de soit que Vincent est un pur joyaux dâanimation annonçant la naissance dâun gÃĐnie du 7ÃĻme Art, on peut aisÃĐment imaginer les visages effarÃĐs des gros boss de Disney en voyant lâÅuvre difforme quâils avaient laissÃĐe voir le jour ! JugÃĐ trop glauque, trop pessimiste et trop profond pour les enfants, le premier travail de Burton ne sera jamais distribuÃĐ. Pourtant, lâessai fait le tour des festival et dÃĐcroche la timbale au Festival International du Film dâAnimation dâAnnecy. Et mÊme si le monstre ne cadre pas avec le cahier des charges du studio, on sâaccorde à reconnaÃŪtre que le responsable possÃĻde un talent ÃĐvident. Â

Tim Burton se voit alors confier la rÃĐalisation de Hansel Et Gretel, un tÃĐlÃĐfilm tout public de quarante-cinq minutes tournÃĐ exclusivement avec des acteurs asiatiques. Burton exÃĐcute sa commande sans rechigner et Disney lui offre alors les rÊnes dâun nouveau court-mÃĐtrage tournÃĐ cette fois-ci en live. Budget plus lourd (un million de dollars), logistique consÃĐquente, acteurs populaires à diriger (Barrett Oliver vient de cartonner avec LâHistoire Sans Fin, Shelley Duvall a ÃĐtÃĐ propulsÃĐe sur le devant de la scÃĻne grÃĒce à  Shining - on croise mÊme Sofia Coppola en jeune voisine !) et script signÃĐ Lenny Ripp imposÃĐ. Ãa sâappelle Frankenweenie et câest lâhistoire dâun petit garçon, Victor Frankenstein, qui voit son chien Sparky mourir, renversÃĐ par une voiture. AccablÃĐ par le chagrin, Victor dÃĐcide de ressusciter son compagnon canin avec une invention bizarre et un coup de pouce de la foudre. Il y parvient mais la bÊte ÃĐtant morte, elle attise le rejet et la haine des habitants de la banlieue. A premiÃĻre vue, Frankenweenie possÃĻde tous les ingrÃĐdients du bon film burtonnien. Le pitch de dÃĐpart rend un joli hommage à lâadaptation que James Whale avait fait du mythe de Frankenstein, tout en ajustant soigneusement lâensemble pour les enfants (lâaccoutrement du chien avec ses vis dans le cou, lâusage de la foudre, le final). On trouve ÃĐgalement une esthÃĐtique noir et blanc efficace renouant avec lâesprit de la Hammer mais aussi avec Vincent dans lequel le hÃĐros transformait dÃĐjà son chien en zombi.  Â

Avec le recul, on sâaperçoit ÃĐgalement que Frankenweenie prÃĐfigure une bonne partie de la carriÃĻre future de Tim Burton. Avec le jeune Victor marginal au milieu dâune AmÃĐrique WASP à mourir dâennuie, on retrouve dÃĐjà le mal Être du rÃĐalisateur dans sa jeunesse. Avec sa critique en pointillÃĐ de lâincomprÃĐhension des habitants de banlieue, câest au brouillon dâEdward Aux Mains DâArgent que lâon assiste, rÃĐfÃĐrence on ne peut plus ÃĐvidente lorsque les citoyens prennent les armes et poursuivent la crÃĐature. On retrouve ÃĐgalement le fameux moulin en flamme empruntÃĐ Ã James Whale (et qui sera repris à lâidentique dans Sleepy Hollow) et la niche du chien sera rÃĐutilisÃĐe dans LâEtrange NoÃŦl De Monsieur Jack (Burton semble avoir une certaine affection pour les clÃĐbard fantÃīme on dirait puisquâil refera le coup avec Les Noces FunÃĻbres). On ne manquera pas non plus de relever la sympathique sÃĐquence dâouverture hautement autobiographique oÃđ le jeune hÃĐros met en scÃĻne ses propres films de monstres avec les moyens du bord et beaucoup de passion, annonçant dÃĐjà la future dÃĐclaration dâamour au gÃĐnie du nul quâest Ed Wood. Frankenweenie contient aussi des touches personnelles qui participent à son charme, à commencer par ce plan dâillusionniste oÃđ la tristesse du hÃĐros est rÃĐvÃĐlÃĐe par de la pluie sur un carreau avant que lâon sâaperçoive quâil sâagit en vÃĐritÃĐ dâun tuyau dâarrosage arrosant une jolie pelouse. Â

Malheureusement, en dÃĐpit de toute la bonne volontÃĐ de lâauteur, de la superbe photographie et de la vÃĐritable curiositÃĐ que constituent ces vingt-huit minutes thÃĐmatiquement riches, force est de constater que lâombre de Disney se fait lourdement sentir dâun bout à lâautre du rÃĐcit, empÊchant systÃĐmatiquement Frankenweenie de dÃĐcoller. Le rythme est pour le moins poussif, semblant constamment hÃĐsiter entre un dÃĐveloppement de long-mÃĐtrage et le format court. Le dÃĐmarrage est assez laborieux et une fois lâanimal ressuscitÃĐ, on a un mal fou à saisir oÃđ lâauteur souhaite en venir (les enjeux dramatiques sont pour ainsi dire inexistants avant le final). On sent ÃĐgalement que tout a ÃĐtÃĐ ÃĐdulcorÃĐ pour cadrer avec le jeune public, à commencer par un ÃĐpilogue insupportable de niaiserie oÃđ le clÃĐbard zombi rencontre lâamour de sa vie avec une chienne bourgeoise. Un happy end faux-cul qui dÃĐvoile avant lâheure les relents rÃĐactionnaires dâun Tim Burton cherchant inlassablement à Être parfaitement normal (on recense un mÊme ÃĐcart gÊnant à la fin de Bettlejuice oÃđ la jeune fille gothique devient mystÃĐrieusement une petite gamine comme les autres). DerriÃĻre la fable amÃĻre et lâode à la diffÃĐrence se profile donc dÃĐjà les espoirs dâun homme souhaitant Être acceptÃĐ de tous et qui, le temps passant, rÊvera de vivre lui mÊme dans une jolie maison bourgeoise. Â

Le plus ÃĐtonnant est quâen dÃĐpit dâune histoire finalement assez inoffensive et rÃĐsolument destinÃĐe aux kids, Frankenweenie ÃĐcopera dâune interdiction aux moins de douze ans, poussant les studios Disney à ne pas sortir le film en salle ! AprÃĻs ce second essai ratÃĐ, Tim Burton retournera à ses crayons, mettant uniquement en boÃŪte un ÃĐpisode de la sÃĐrie tÃĐlÃĐ Faerie Tales Theater à la demande de Shelley Duvall (nom de la perle rare : Aladdin And His Wonderful Lamp) en attendant que sa carriÃĻre ne bascule pour de bon avec le projet de Pee Wee.    Â

Pee Wee's Big Adventure  Si lâon devait un jour dresser une liste des oeuvres oubliÃĐes pour chacun des plus grands rÃĐalisateurs du 7ÃĻme Art, nul doute que Pee Weeâs Big Adventure occuperait une place de choix ! EclipsÃĐ par les succÃĻs de Sleepy Hollow, Batman ou encore Charlie Et La Chocolaterie, ce premier long-mÃĐtrage de Tim Burton est pourtant une ÃĐtonnante curiositÃĐ, un film de commande transgressÃĐ par un jeune auteur dÃĐsireux de faire ses preuves, une rÃĐpÃĐtition gÃĐnÃĐrale avant la rÃĐvÃĐlation Beetlejuice.Â

Si lâon devait un jour dresser une liste des oeuvres oubliÃĐes pour chacun des plus grands rÃĐalisateurs du 7ÃĻme Art, nul doute que Pee Weeâs Big Adventure occuperait une place de choix ! EclipsÃĐ par les succÃĻs de Sleepy Hollow, Batman ou encore Charlie Et La Chocolaterie, ce premier long-mÃĐtrage de Tim Burton est pourtant une ÃĐtonnante curiositÃĐ, un film de commande transgressÃĐ par un jeune auteur dÃĐsireux de faire ses preuves, une rÃĐpÃĐtition gÃĐnÃĐrale avant la rÃĐvÃĐlation Beetlejuice.Â

Sâil convient de citer Beetlejuice en introduction, câest parce quâon retrouve dans Pee Wee un mÊme univers dÃĐcalÃĐ, des accessoires disproportionnÃĐs et des visions fantastiques dÃĐlirantes qui dÃĐtonnent dans le monde rÃĐel. Comme si le rÃĐalisateur ÃĐtait armÃĐ dâune pipette dâacide dont il aurait ÃĐclaboussÃĐ la pellicule sporadiquement. Le spectacle familial est rongÃĐ par des fourmis rouges. Le monde, joyeux et rassurant de Pee Wee se mue quand on sây attend le moins en bizarrerie effrayante.

Pee Wee, câest Paul Reubens, la star comique de lâÃĐpoque officiant à la tÃĐlÃĐvision et ÃĐtalant un humour dÃĐcalÃĐ et surrÃĐaliste dans une ÃĐmission pour les kids. Le DorothÃĐe amÃĐricain en somme. Un petit cÃītÃĐ Mister Bean pour lâallure et un comportement dâenfant prisonnier dans un corps dâadulte qui plait au petit mais aussi aux grands. Il y a de lâargent à gagner avec tout ce succÃĻs et voilà comment la Warner en vient à justifier la mise en chantier dâun one man show sur grand ÃĐcran. Reste encore à trouver un jeune rÃĐalisateur capable de se fondre dans le travail de commande tout en canalisant et en structurant les dÃĐlires de Pee Wee Herman. Et pourquoi pas Tim Burton, remarquÃĐ par les producteurs pour son court-mÃĐtrage Frankenweenie ? Sautant sur lâoccasion qui lui est offerte, le marginal de Burbanks accepte et, en dÃĐpit dâun script intouchable et dâun budget limitÃĐ, parvient à apposer sa patte au projet. Il faut dire que les univers du rÃĐalisateur et du comÃĐdien vedette sont bien plus similaires quâon ne pourrait le croire, rendant la production bien plus agrÃĐable et bon enfant que prÃĐvu.

Car au fond, qui est Pee Wee ? Un grand fantaisiste qui invente des machines inutiles et rigolotes, qui dÃĐcore sa maison avec des bibelots improbables, qui se lave les dents avec une brosse gÃĐante et qui beurre son pain avec un couteau disproportionnÃĐ. Pee Wee est un lunatique qui fait ses courses dans un magasin de farces et attrapes et qui consacre un Amour incommensurable à son vÃĐlo rouge. Pee Wee est un ÃĐternel innocent qui part à la recherche de son vÃĐlo volÃĐ, croisant au cours de son road movie toute une galerie de marginaux avec lesquels il se lie dâamitiÃĐ (SDF, taulard en fuite, bikersâĶ). Pee Wee est tout simplement un doux freak comme les affectionne Tim Burton, en perpÃĐtuel dÃĐcalage avec le monde dans lequel il vit.

En dÃĐpit dâune esthÃĐtique colorÃĐe à priori aseptisÃĐe et pas trÃĻs ÃĐloignÃĐe de lâesprit de Disney, Big Adventure dessine en pointillÃĐ les traumatismes de lâenfance que Pee Wee et Burton ont en commun, le vÃĐlo incarnant la barriÃĻre que le personnage sâest construite pour se protÃĐger du monde extÃĐrieur. Des clowns grimaçants et des dinosaures hantent les cauchemar du hÃĐros naÃŊf et son pÃĐriple à travers les USA est loin dâÊtre aussi merveilleux quâil ne lâest en apparence. Femme fantÃīme au visage de sorciÃĻre (il sera re-employÃĐ quinze ans plus tard dans Sleepy Hollow), voisin hypocrite et mÃĐchant, enfant caractÃĐriel à Hollywood, chiens affamÃĐs dans la nuitâĶ Le parcours initiatique nâest pas si lumineux que ça et la fantaisie de Pee Wee devient le seul moyen pour lui de se protÃĐger des ÃĐvÃĻnements extÃĐrieurs. Â

Ce va et vient constant entre la fÃĐerie et la noirceur confÃĻre au premier long mÃĐtrage de Tim Burton un cachet improbable annonçant dÃĐjà la folie macabre de Beetlejuice mais aussi les liens ÃĐtroits quâentretient le Joker de Batman entre le rire et la mort. Si on voulait rÃĐsumer lâesprit du film, on pourrait dire que Pee Wee est un Teletubbies qui aurait ÃĐtÃĐ sodomisÃĐ par le Joker (ou alors lâinverse, câest pas mal non plus). ForcÃĐment, câest assez barrÃĐ mais surtout trÃĻs trÃĻs drÃīle. Quâon ne sây trompe pas : lâhistoire de ce type qui court aprÃĻs son vÃĐlo est avant toute chose un grand moment de comÃĐdie, certes un peu clichÃĐ et limitÃĐ par un script privilÃĐgiant les sketchs interchangeables, mais vraiment savoureux et original. On jongle ainsi entre le cartoon live, le burlesque dâun Buster Keaton, lâabsurditÃĐ des Monty Python, lâhumour noir et la parodie. On ne sait pas trop qui dÃĐconne le plus entre Pee Wee et Burton mais ce qui est sÃŧr, câest que le rÃĐalisateur sâest fait plaisir en rendant hommage ses influences cinÃĐmatographiques, avec pour point culminant une course-poursuite dans les studios de la Warner oÃđ sâentrechoquent violemment les beach movies, les comÃĐdies musicales, le PÃĻre NoÃŦl et les kaiju-eiga de la Toho (Godzilla fait une apparitions remarquÃĐe et remarquables !). Les sÃĐquences oniriques servent ÃĐgalement de prÃĐtextes pour filmer des monstres en motion capture, comme si Burton nous rappelait quâen dÃĐpit du projet impersonnel, il nâavait pas renoncÃĐ Ã lâÃĒme de Vincent. On notera ÃĐgalement que câest avec ce film que le cinÃĐaste a commencÃĐ a constituÃĐ la grande ÃĐquipe qui lâaccompagnera tout au long de sa carriÃĻre, quâil sâagisse du monteur Billy Webber, du dÃĐcorateur Rick Heinrichs et de lâimmense compositeur Danny Elfman (qui ÃĐcrit ici la seconde bande originale de sa vie !). Â

En dÃĐpit de ses prÃĐcieuses qualitÃĐs et de lâexistence dâune suite signÃĐe Randal Kleiser (Big-Top Pee Wee, 1988), Big Adventure demeure encore aujourdâhui lâÅuvre la plus mÃĐconnue de Tim Burton, y compris chez ses fans. La raison est simple : quatre ans aprÃĻs le succÃĻs du film en salles marquant lâapogÃĐe de Paul Reubens, celui-ci fut surpris en train de se masturber dans un cinÃĐma porno, entraÃŪnant un immense scandale chez les puritains coincÃĐs ainsi que le renvoi pur et simple de lâacteur des plateaux tÃĐlÃĐs. Pas de quoi entacher lâamitiÃĐ quâil avait nouÃĐ avec le grand Tim (il incarnera le pÃĻre du Pingouin dans Batman Returns). Pas de quoi non plus renier la petite rÃĐussite que constitue ce voyage loufoque mÃĐritant amplement dâÊtre rÃĐhabilitÃĐ.   Â

Beetlejuice  Avec ses 41 petits millions de dollars de recette au box-office US, Pee Wee aura au moins servi de petite carte de visite pour un Burton qui pu ainsi trouver les fonds nÃĐcessaire afin de se lancer dans la rÃĐalisation de Beetlejuice, Åuvre elle aussi souvent mise de cÃītÃĐ qui s'apparente pourtant à un brouillon remarquable de la suite de la carriÃĻre du cinÃĐaste.

Avec ses 41 petits millions de dollars de recette au box-office US, Pee Wee aura au moins servi de petite carte de visite pour un Burton qui pu ainsi trouver les fonds nÃĐcessaire afin de se lancer dans la rÃĐalisation de Beetlejuice, Åuvre elle aussi souvent mise de cÃītÃĐ qui s'apparente pourtant à un brouillon remarquable de la suite de la carriÃĻre du cinÃĐaste.

En effet, tous les germes du cinÃĐma Burtonien sont prÃĐsents ici et permettaient dÃĐjà à l'ÃĐpoque de cerner la personnalitÃĐ du maÃŪtre. Qu'il s'agisse du rÃĐcit et de sa thÃĐmatique, de la mise en scÃĻne, de la musique ou bien encore des acteurs, Beetlejuice prend des airs de rÃĐpÃĐtition gÃĐnÃĐrale avant le grand dÃĐchaÃŪnement de crÃĐativitÃĐ inaugurer par le premier Batman. L'Åuvre de la reconnaissance en somme. En effet, comment ne pas voir dans le personnage de Beetlejuice la folie macabre du Joker de Batman ? Comment ne pas reconnaÃŪtre la description fantaisiste du monde des morts qui sera dÃĐveloppÃĐe par la suite dans L'Etrange NoÃŦl De Mr Jack (avant d'Être repris sans le moindre apport crÃĐatif dans Les Noces FunÃĻbres) ? Comment ne pas se rendre compte que la contribution de Danny Elfman à la bande original permet d'apporter une touche de magie noire aux images ÃĐtranges ? Et comment ne pas admettre qu'avec Beetlejuice, Tim Burton ÃĐtait en train de se forger une famille d'acteurs rÃĐcurrents pour la suite de sa filmographie.

Dans le rÃīle du mort-vivant sous ecstasy, Michael Keaton se dÃĐchaÃŪne comme un diable en cabotinant à outrance au point qu'on se demande si c'est bien le mÊme comÃĐdien qui sera ensuite figÃĐ dans les costumes de Bruce Wayne. Autour de lui, Winona Ryder joue les petites gothiques avant l'heure d'Edward Aux Mains D'Argents (Burton l'a choisie lors des auditions parce qu'elle portait les mÊmes vÊtements que dans le film), Jeffrey Jones vient faire le bourge coincÃĐ (il reviendra ensuite dans Ed Wood et Mars Attacks!) et Catherine O'Hara irradie l'ÃĐcran avant d'aller donner de la voix dans L'Etrange NoÃŦl De Mr Jack.

En dehors de la galaxie du rÃĐalisateur, on trouve deux autres rÃĐvÃĐlations pour les rÃīles principaux : Geena Davis et Alec Baldwin. Loin de l'immense popularitÃĐ dont ils jouissent à prÃĐsent, le couple vedette à l'ÃĐcran parvient à tirer leurs personnages de la niaiserie qui les dÃĐfinie en les rendant immÃĐdiatement attachants et surtout, extrÊmement hilarants (ils sont complÃĻtement à l'ouest du dÃĐbut à la fin).

Si l'on se rÃĐfÃĻre à l'ensemble de la filmographie de Burton, on comprend aisÃĐment ce qui à pu le sÃĐduire à ce point dans le scÃĐnario de Warren Skaaren : la mort est traitÃĐe comme un univers dÃĐcalÃĐ et rigolard, complÃĻtement fou. Ce qui aurait pu n'Être qu'un banal rÃĐcit de maison hantÃĐe se mue en festival de l'horreur poÃĐtique et loufoque oÃđ un jeune couple dÃĐcÃĐdÃĐ dÃĐcide de terrifier les nouveaux habitants en attendant de pÃĐnÃĐtrer dans le monde des morts.

Le monde des morts est prÃĐsentÃĐ comme une extension fantastique du systÃĻme bureaucratique oÃđ les suicidaires sont forcÃĐs de travailler (le pendu distribue le courrier, celle qui s'est taillÃĐe les veines est à l'accueil...), la jeune fille est une grosse dÃĐpressive qui prend trÃĻs à cÅur sa lettre d'adieux en vue de son ÃĐventuel futur suicide, ses parents sont des gros bourges qui seront possÃĐdÃĐs jusqu'à danser comme des tarÃĐs durant un dÃŪner d'affaire, le couple de fantÃīmes s'ÃĐclate à trouver les divers moyens de faire peur aux gens (arrachage de la peau du visage, dÃĐformation du corps... Une vraie comÃĐdie loufoque ÃĐvidemment dominÃĐe par Beetlejuice qui n'est pas un revenant bien sage mais bien un gros dÃĐpravÃĐ jurant, fumant et fan de bonnes chairs.

Ne respectant pas grand chose et surtout pas la biensÃĐance, Tim Burton ressemble encore à un jeune gamin s'amusant à tout ÃĐgratigner. Son film, il l'a un peu construit comme un jeu de massacre, preuve en est avec le parallÃĻle insistant entre le petit village oÃđ se situe l'action et sa reproduction sous forme de maquette vers laquelle on sera sans cesse renvoyÃĐ. Le gÃĐnÃĐrique du film (annonçant celui d'Ed Wood) est une magnifique vue aÃĐrienne suivant une route avant que l'on ne s'aperçoive qu'il s'agit d'une miniature sur laquelle se balade une vilaine tarentule ! Une maniÃĻre efficace de nous prendre la main pour nous plonger dans un univers fantastique en nous rappelant qu'on peut parfaitement rire de la mort. Plus largement, Burton nous prÃĐsente un monde qu'il affectionne, le sien, rempli de marginaux cherchant leur place dans le monde. En achevant son film par la cohabitation entre la vie et la mort, le rÃĐalisateur dÃĐmontrait dÃĐjà sa volontÃĐ de ne pas mettre les deux pieds dans un seul univers.

D'un cÃītÃĐ, nous avons le monde de l'art bourgeois et bien-pensant symbolisÃĐ par le personnage de Delia Deitz que le film prendra un plaisir à ridiculiser, en montrant que cet art est ennuyeux, prÃĐtentieux et surtout ÃĐtouffant (les immondes sculptures qui emprisonneront rÃĐellement l'artiste à l'ÃĐcran). De l'autre, nous avons l'au-delà empruntant au gothique (les toiles d'araignÃĐes, les portes qui grincent, les squelettes) et au baroque (monde de l'illusion, couloir de la mort à l'architecture dÃĐsaxÃĐe) qui est aussi drÃīle que dangereux. Ce monde ÃĐtrange, Burton l'affectionne, le connaÃŪt bien (Barbara chevauche le serpent) mais ne s'y sent pas totalement chez lui. Il prÃĐfÃĻre donc un monde alternatif, ni tout blanc ni tout noir, avec une grande maison ÃĐtrange et ses maquettes oÃđ il pourrait cÃītoyer les vivants et les suicidaires (on est pas si loin de ce que proposera une sÃĐquence des Noces FunÃĻbres oÃđ les morts remontent à la surface retrouver avec bonheur ceux quâils ont laissÃĐ).

Bien entendu, Beetlejuice ne pousse pas encore la thÃĐmatique trÃĻs loin et tombe parfois dans certaines maladresses malvenues, notamment à la fin quand le personnage de Winona Ryder perd mystÃĐrieusement sa marginalitÃĐ en rentrant de le rang et s'en accommodant mÊme trÃĻs bien (elle danse avec plaisir, on la comprend vu le morceau qu'elle ÃĐcoute). Bien entendu, les SFX ont parfois pris de mÃĐchants coups de vieux, les trucages à l'ancienne ÃĐtant certes sympathiques (la rampe/serpent : un rÃĐgal !) mais parfois trÃĻs laid comme le monde de sable, vÃĐritable carnage esthÃĐtique. Le script peine quand à lui à focaliser sa narration sur un personnage prÃĐcis. NÃĐanmoins, la bonne humeur de l'ensemble couplÃĐe aux chansons d'Harry Belafonte (difficile de rÃĐsister à Day-O et Shake Shale SeÃąora) et au thÃĻme musical somptueux de Danny Elfman finisse par nous convaincre qui oui, un artiste venait bien de naÃŪtre sous nos yeux en 1988.

Ne restait alors plus à Tim Burton qu'à dÃĐvelopper son immense potentiel en confirmant les espoirs placÃĐs en lui, chose qu'il fit bien sÃŧr dÃĻs l'annÃĐe suivante avec le premier opus de Batman. Et mÊme si Beetlejuice a perdu un peu de son prestige, notamment à cause de la (pas si mal) sÃĐrie dÃĐrivÃĐe animÃĐe, il demeure encore aujourd'hui un merveilleux moyen d'aborder l'ensemble de l'Åuvre d'un cinÃĐaste qui n'avait pas fini de nous ÃĐblouir.

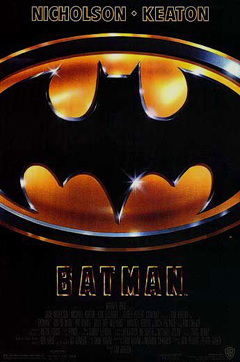

Batman Câest en 1989 que la Warner, soucieuse de lancer une franchise de luxe à succÃĻs dans la lignÃĐe de Superman, dÃĐcide de confier à Burton un sÃĐrieux dÃĐpoussiÃĐrage du mythe Batman. Un choix à premiÃĻre vue ÃĐtrange quand on sait que le cinÃĐaste a dÃĐclarÃĐ ne pas spÃĐcialement apprÃĐcier les comics, à l'exception du Batman de Bob Crane. A nâen pas douter, câest la dimension schizophrÃĻne de Bruce Wayne et son caractÃĻre antisocial qui ont pu le convaincre de prendre les commandes de cet ÃĐnorme machine hollywoodienne. Â

Câest en 1989 que la Warner, soucieuse de lancer une franchise de luxe à succÃĻs dans la lignÃĐe de Superman, dÃĐcide de confier à Burton un sÃĐrieux dÃĐpoussiÃĐrage du mythe Batman. Un choix à premiÃĻre vue ÃĐtrange quand on sait que le cinÃĐaste a dÃĐclarÃĐ ne pas spÃĐcialement apprÃĐcier les comics, à l'exception du Batman de Bob Crane. A nâen pas douter, câest la dimension schizophrÃĻne de Bruce Wayne et son caractÃĻre antisocial qui ont pu le convaincre de prendre les commandes de cet ÃĐnorme machine hollywoodienne. Â

Une machine tellement ÃĐnorme que le tournage fut un bras de fer perpÃĐtuel entre les producteurs dÃĐsireux de viser un public large en explosant le box-office et lâartiste tentant dâimposer sa vision gothique. Certains fans dÃĐcriÃĻrent mÊme à lâÃĐpoque certains de ses choix, notamment la prÃĐsence au casting dâun Michael Keaton jugÃĐ trop fade. Constamment maintenu sous la pression des financiers et obligÃĐ de composer avec un script en perpÃĐtuelle ÃĐvolution (mais que viennent foutre les hommes de mains du Joker en haut de la cathÃĐdrale ??), Burton use pourtant dâun stratagÃĻme subtil pour faire valoir ses idÃĐes : il prÃĐsente des Åuvres qu'il a rÃĐalisÃĐ en opposant celles dont il a eu le contrÃīle total et celles oÃđ il eut les mains liÃĐes par les producteurs. Cela ne lui permettra pas dâÃĐchapper à certaines contraintes (la musique de Prince, une Kim Basinger transparente) mais au moins sera-t-il parvenu à imposer sa patte inimitable, transformant un simple film de commande en une remarquable rÃĐussite artistique intemporelle.Â

A mille lieux de la ridicule sÃĐrie des annÃĐes 60 avec Adam West, le Batman de Burton surprend et dÃĐrange ! Tout dâabord par son look global trÃĻs dark. En calquant Gotham sur un New-York dÃĐpressif, Burton dresse le tableau d'une sociÃĐtÃĐ malade oÃđ les rayons de soleil ne filtrent jamais. La ville semble figÃĐe dans une ambiance mortuaire et fantomatique puisant directement dans les plus grands classiques du 7ÃĻme Art. L'irruption dans un restaurant du Joker et de sa bande ÃĐvoque la troupe d'Alex dans Orange MÃĐcanique, les architectures majestueuses surgissent tout droit du Metropolis de Fritz Lang, le remarquable travail sur la lumiÃĻre et les ombres tant à rapprocher le Dark Knight de NosferatuâĶ Le film noir pointe ÃĐgalement son nez à plusieurs reprises, notamment lors de la sÃĐquence du meurtre du parrain de la mafia ou encore lors de lâassassinat des parents de Bruce (calquÃĐ sur les cases de Miller). Des influences parfaitement digÃĐrÃĐes entraÃŪnant immanquablement le film vers une ÃĐtrangetÃĐ propice à un dÃĐchaÃŪnement de dÃĐmence anarchique. Le peuple est prÃĐsentÃĐ comme une masse dâidiots prÊt à prendre nâimporte quel psychopathe pour le PÃĻre NoÃŦl, la sociÃĐtÃĐ de consommation devient ouvertement meurtriÃĻre, les produits de beautÃĐ et le rire ne servent plus que de masques grotesques à la folie pure, les meurtres sâenchaÃŪnant dans la joie et la bonne humeurâĶ Burton nous tend le miroir dÃĐformant dâun monde moderne ridicule et devenu fou derriÃĻre le masque rassurant de la normalitÃĐ. Â

Le combat que se livrent le hÃĐros masquÃĐ et sa NÃĐmÃĐsis rÃĐsume à lui seul cette ambivalence thÃĐmatique. Introduit par le personnage de Vicky Vale (bombasse superficielle servant nÃĐanmoins de rÃĐfÃĐrent au spectateur pour introduire les bases de lâunivers filmique), Bruce Wayne et son alter ego sont en permanence effacÃĐs, comme pour renforcer la marginalitÃĐ de ce hÃĐros en retrait. Ainsi, lors de la rÃĐception au dÃĐbut du mÃĐtrage, on ignore un long moment qui est Wayne alors quâon est censÃĐ ÃŠtre chez lui. De mÊme, quand la journaliste Vicky dÃĐcouvrira le QG secret de lâHomme Chauve-Souris, celui-ci demeurera dans lâombre. Batman est donc un individu torturÃĐ et schizophrÃĻne mais il semble paradoxalement transparent, rÃĐduit bien souvent à sa plus simple expression iconique, figÃĐ dans sa lutte contre le Mal qu'il porte en lui.

A la fin du mÃĐtrage, face au Joker, lâun reproche à lâautre de lâavoir crÃĐe en premier. Le Joker semble donc Être le double malÃĐfique de Batman mais lâun et lâautre sont complÃĐmentaires et se sont mutuellement donnÃĐs vie (lâun en tuant les parents du jeune Bruce, lâautre en poussant lâassassin dans une cuve dâacide). Bruce Wayne est aussi raide et calme que le Joker est extraverti. Tous deux affichent un visage monolithique : un air grave contre un sourire bÃĐat. Le Joker serait-il la matÃĐrialisation du refoulement de Wayne ? Il y a fort à parier que sâil nâavait pas à combattre inlassablement le Mal, Wayne serait un vÃĐritable psychopathe. Â

Batman est un film à lâimage de son hÃĐros, tiraillÃĐ entre une apparence consensuelle rÃĐpondant à des impÃĐratifs commerciaux et des revendications artistiques morbides propres à son auteur. Une Åuvre hybride mais fascinante, Burton ÃĐtant clairement à lâaise quand il sâagit de pirater une commande à gros budget. "Je fais de l'Art jusqu'à ce que mort s'en suive", clame le Joker. Compte tenu du fait qu'il est la vraie vedette du film, impossible de ne pas associer cette rÃĐplique à celle d'un cinÃĐaste dÃĐsireux de ne pas vendre son intÃĐgritÃĐ Ã une opÃĐration avant tout commercial.

2. AFFIRMER SA MARGINALITÃÂ

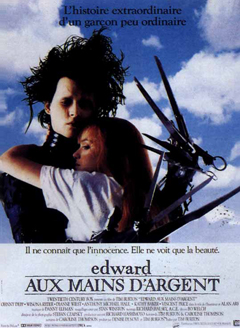

Edward Aux Mains D'Argent

Le logo de la Twenty Century Fox apparaÃŪt sur l'ÃĐcran : il est teintÃĐ de bleu et un ÃĐcran de neige semble annoncer un beau conte de NoÃŦl. La musique de Danny Elfman monte comme une complainte dÃĐsespÃĐrÃĐe et notre cÅur fond sur place. Le film n'a mÊme pas encore commencÃĐ qu'on est dÃĐjà transportÃĐ. Le premier plan se rÃĐvÃĻle enfin : une porte de manoir s'ouvrant sur un abÃŪme de tÃĐnÃĻbres. Edward aux mains d'argent est une invitation dans l'esprit de tordu de Tim Burton, un voyage dans un monde ÃĐtrange et personnel oÃđ il pleut des biscuits. Bienvenue dans un chef-d'Åuvre.

Le logo de la Twenty Century Fox apparaÃŪt sur l'ÃĐcran : il est teintÃĐ de bleu et un ÃĐcran de neige semble annoncer un beau conte de NoÃŦl. La musique de Danny Elfman monte comme une complainte dÃĐsespÃĐrÃĐe et notre cÅur fond sur place. Le film n'a mÊme pas encore commencÃĐ qu'on est dÃĐjà transportÃĐ. Le premier plan se rÃĐvÃĻle enfin : une porte de manoir s'ouvrant sur un abÃŪme de tÃĐnÃĻbres. Edward aux mains d'argent est une invitation dans l'esprit de tordu de Tim Burton, un voyage dans un monde ÃĐtrange et personnel oÃđ il pleut des biscuits. Bienvenue dans un chef-d'Åuvre.

Suite au triomphe de Batman dans les salles, le cinÃĐaste gothique s'est retrouvÃĐ dans une position privilÃĐgiÃĐe au sein des studios puisqu'il avait toute leur confiance, chacun de ses films s'ÃĐtant rÃĐvÃĐlÃĐ plus que rentables (Batman ÃĐtait à l'ÃĐpoque le plus gros succÃĻs de la Warner). L'occasion idÃĐale par consÃĐquent pour ne plus avoir à se rÃĐapproprier les scÃĐnarii et surtout d'aborder des sujets plus personnels pour ne pas dire autobiographiques. Ainsi, l'histoire d'Edward Aux Mains D'Argent est nÃĐe d'un dessin rÃĐalisÃĐ par Tim Burton lorsqu'il ÃĐtait enfant. Un dessin reprÃĐsentant le personnage dans des habits noirs et avec des ciseaux à la place des mains. Un dessin prÃĐsentant dÃĐjà un visage figÃĐ sur lequel se lisent l'innocence et la mÃĐlancolie. Un dessin à l'image de son auteur et exprimant tout son mal Être de lâÃĐpoque oÃđ il vivait à Burbank.

Le quatriÃĻme long-mÃĐtrage du rÃĐalisateur nous entraÃŪne dans un quartier typique de l'AmÃĐrique profonde avec ses maisons identiques, ses jardins proprets et ses habitants superficiels. Un endroit d'une effarante platitude (le ciel bleu semble ÃĐcraser les maisons) oÃđ les horribles foyers colorÃĐs expriment tout le nÃĐant crÃĐatif des habitants ÃĐvoluant dans des intÃĐrieurs peu meublÃĐs et trop grands. C'est dans cet endroit que vit Peg Boggs, une reprÃĐsentante en cosmÃĐtique ratÃĐe qui dÃĐcidera un jour de frapper à la porte du chÃĒteau dominant la ville en haut d'une colline. C'est là qu'elle rencontrera Edward, Être ÃĐtrange et solitaire avec des ciseaux à la place des mains, et qu'elle emmÃĻnera gentiment avec elle. Joli postulat de dÃĐpart pour Tim Burton ÃĐvoquant le droit à la diffÃĐrence en adoptant la forme d'un conte intemporel (aucune date ne vient situer lâaction). Comment un Être difforme comme Edward va-t-il s'intÃĐgrer à une sociÃĐtÃĐ aussi absurde ? Comment sera-t-il perçu ? Peut-il lui-mÊme la comprendre ?

S'il suscite la curiositÃĐ durant les premiers jours, Edward reste avant tout une bÊte de foire incompatible avec la bÊtise du milieu. Tout le monde apprÃĐcie Edward parce qu'il est utile et gentil. Il taille les haies, fait du toilettage pour chien et s'improvise mÊme coiffeur. Un bon garçon comme on dit mais chez qui on ne perçoit que le physique monstrueux et le talent crÃĐatif. Edward l'a compris et ÃĐprouve une incapacitÃĐ Ã exprimer son malaise à Être montrÃĐ du doigt comme la crÃĐature du jour, notamment lors d'un show tÃĐlÃĐ. Il aimerait Être comme tout le monde et pas juste l'Être ÃĐtrange sous les feux des projecteurs. Il refoule ainsi ses sentiments et ne les exprime que dans la solitude, en dÃĐchirant le papier de sa chambre tout en se regardant dans le miroir (un moment d'une violence inouÃŊe, peut Être le plus ÃĐprouvant dans la filmographie de Tim Burton et qui trouvera son penchant fÃĐminin dans Batman Returns avec la destruction de l'appartement par Selina). Edward n'est pas idiot et il sait bien que s'il sort de la case dans laquelle on l'a fait entrer, il sera violemment rejetÃĐ, ce qui finira par arriver dans le dernier acte du film oÃđ, pour avoir oser exprimer son amour envers Kim, on ne verra plus en lui qu'un monstre cruel. Incompris des autres, la diffÃĐrence acclamÃĐe sera retournÃĐe en peur dÃĻs qu'Edward demandera à avoir sa propre identitÃĐ et non celle qu'on lui a attribuÃĐe. Tim Burton revendique donc son droit à la diffÃĐrence tout en revisitant le mythe de La Belle Et La BÊte, son film s'achevant de maniÃĻre tragique, le "monstre" retournant à sa solitude et tuant symboliquement l'incarnation des masses via le personnage de l'ex-copain de Kim.

La bÊte, le film la sublime. Il y a quelque chose de divin chez Edward. Et pour cause : sa demeure se situe entre le Ciel et la Terre. Le CrÃĐateur d'Edward est un savant qui voulait fabriquer une machine avec un cÅur, une machine capable d'aimer. Cette machine, c'est en quelque sorte le Fils chargÃĐ d'apporter la bonne parole chez les hommes, celui destinÃĐ Ã apporter la magie et le rÊve dans un monde terriblement hypocrite et mÃĐchant. Et c'est ce que fera Edward qui ne se contentera pas seulement de tailler les haies en leur donnant des formes merveilleuses, mais qui apportera ÃĐgalement la neige. La crÃĐature est un ange ÃĐlevÃĐ dans la morale la plus parfaite des contes mais condamnÃĐ Ã une apparence de mort-vivant parce qu'il n'a jamais ÃĐtÃĐ terminÃĐ. Une des plus ÃĐprouvante sÃĐquence du film nous montre l'Inventeur offrir des mains à Edward mais mourir avant de les lui poser. Apparemment emportÃĐ par une crise cardiaque, la mise en scÃĻne laisse une place à lâimagination, en recourant à des images fortement symboliques. Le regard de Vincent Price n'exprimerait-il pas l'horreur d'avoir crÃĐe un Être inachevÃĐ chargÃĐ de le remplacer ? Les ciseaux caressant le visage du crÃĐateur ne renvoient-il pas ironiquement à la situation d'un Edward coupÃĐs littÃĐralement du reste du monde et du pÃĻre ?

Ce recours à la symbolique se retrouve clairement dans la distinction entre le monde rÃĐel (les villas trÃĻs terre à terre) et le monde du rÊve (le chÃĒteau à l'architecture maladive) et trouve sa plus belle conclusion lorsque Edward prend la place du Dieu CrÃĐateur, exprimant sa mÃĐlancolie dans des sculptures de glace amenant la neige sur Terre, neige incarnant la fusion entre le rÃĐel et lâimaginaire. Edward Aux Mains D'Argent s'impose comme une puissante allÃĐgorie sur une humanitÃĐ condamnÃĐe par son incapacitÃĐ Ã rÊver, oÃđ les vrais artistes sont destinÃĐs à la solitude et au nÃĐant (voir le trou dans le grenier oÃđ vit Edward).

FidÃĻle à ses habitudes, Tim Burton aura pris le risque d'engager des comÃĐdiens dans des rÃīles à contre-emploi, notamment avec Johnny Depp qui deviendra dÃĻs lors son alter ego sur pellicule. DissimulÃĐ derriÃĻres une tonne de maquillage, contraint d'exprimer les ÃĐmotions dans le regard et non par le dialogue, le hÃĐros de 21 Jump Street (et idole des midinettes) ÃĐblouit l'ÃĐcran et nous fait chavirer. L'alchimie avec Winona Ryder (qui retrouve le cinÃĐaste aprÃĻs Beetlejuice) est d'autant plus forte que les deux acteurs ÃĐtaient ensemble à l'ÃĐpoque du tournage. SublimÃĐ par la photo bleutÃĐe de Stephane Czapskyà la fois intemporelle, magique et glacÃĐe ; transcendÃĐ par le score enchanteur de Danny Elfman, Edward Aux Mains D'Argent marque l'accomplissement d'un auteur qui continuera d'exorciser ses dÃĐmons dans une succession de chefs d'Åuvres tous plus prÃĐcieux les uns que les autres.

Â

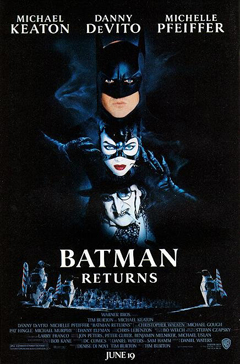

Batman Returns  Et Batman Returns nâest pas des moindres ! Le succÃĻs triomphal du premier opus lui ayant permis dâacquÃĐrir une certaine libertÃĐ artistiques, Tim Burton a toutes les cartes pour dÃĐlivrer son monument ultime, nanti dâun budget maousse et dâune plus grande confiance des producteurs et du public envers ses choix crÃĐatifs. Et bien quâil nâait dâabord pas souhaitÃĐ rempiler pour cause de mauvais souvenirs sur le tournage prÃĐcÃĐdent, la prÃĐsence de Catwoman au gÃĐnÃĐrique allait le convaincre de renouer avec lâunivers du justicier masquÃĐ.

Et Batman Returns nâest pas des moindres ! Le succÃĻs triomphal du premier opus lui ayant permis dâacquÃĐrir une certaine libertÃĐ artistiques, Tim Burton a toutes les cartes pour dÃĐlivrer son monument ultime, nanti dâun budget maousse et dâune plus grande confiance des producteurs et du public envers ses choix crÃĐatifs. Et bien quâil nâait dâabord pas souhaitÃĐ rempiler pour cause de mauvais souvenirs sur le tournage prÃĐcÃĐdent, la prÃĐsence de Catwoman au gÃĐnÃĐrique allait le convaincre de renouer avec lâunivers du justicier masquÃĐ.

Grand bien lui en a pris. Batman Returns est peut Être le chef-d'Åuvre de sa carriÃĻre. Son film le plus gangrenÃĐ, malade et pervers. Ou comment corrompre une grosse machine Hollywoodienne en la transformant en foire aux monstres violente et anti-familiale. Un coup d'ÃĐtat en somme, et sans conteste une des grosses productions les plus ahurissante de folie qu'on ait jamais vue. Les mains presque libres, Burton fait valoir son regard dâartiste. Exit la bande originale commerciale : le score majestueux de Danny Elfman s'ÃĐpanouit dÃĐsormais sur toute la pellicule comme une tÃĒche dâencre. Les dÃĐcors de Bo Welsh sont quand à eux plus impressionnants et sombres, servis par la photographie de Stephen Czapsky plongeant Gotham sous une couche de neige glacÃĐe. En somme, le premier Batman ne fut jamais qu'une rÃĐpÃĐtition gÃĐnÃĐrale avant la vÃĐritable entrÃĐe en piste du cirque que reprÃĐsente Batman Returns. DÃĐbarrassÃĐe des scories prÃĐcÃĐdents (scÃĐnario en rÃĐÃĐcriture perpÃĐtuelle, blondasse de serviceâĶ), cette suite plonge toujours plus loin dans la folie macabre, vampirisant tous les chapitres du cahier des charges des producteurs. Les scÃĻnes d'action sont ainsi expÃĐdiÃĐes quand tout le monde attendait une dÃĐbauche dâeffets pyrotechniques, les codes du divertissement tout public sont pervertis avec une jouissance absolue (la romance lorgne vers le sadomasochisme, la vision de la famille est dâune impitoyable cruautÃĐ) et le casting quatre ÃĐtoiles ne sert quâà ÃĐtaler une galerie de freaks ravagÃĐs loin de faire rÊver les foules.

Sombre, Batman Returns l'est à plus d'un titre. La lumiÃĻre du jour n'effleure jamais l'objectif de la camÃĐra. On plonge littÃĐralement dans les tÃĐnÃĻbres des tourments des personnages. Sur l'affiche du film, Batman, Catwoman et le Pingouin se tiennent sur la mÊme ligne, entourÃĐs d'ombre. Une maniÃĻre d'annoncer que le hÃĐros sera mis au mÊme plan que les mÃĐchants, quitte à gommer la mince frontiÃĻre qui sÃĐpare lâhomme et le monstre, le bien et le mal. Les trois personnages principaux ne sont-ils pas associÃĐs à un animal ? On se souvient dans le premier film du dÃŪner entre Bruce et Vicky. La trop grande table marquait la distanciation que s'imposait Bruce (il n'avait jamais mangÃĐ dans ce salon) et le prÃĐsentait comme un marginal insociable. Ici, cette marginalitÃĐ sâÃĐtend aux trois protagonistes principaux, à commencer par le Pingouin, vÃĐritable figure tragique qui, en fin de compte n'est pas fonciÃĻrement mÃĐchant. Là oÃđ le Joker ÃĐtait un vÃĐritable tueur avant mÊme sa transformation, les vilains de cette suite sont devenus mauvais aprÃĻs avoir ÃĐtÃĐ les rebus de la sociÃĐtÃĐ. Pingouin n'est jamais qu'un enfant difforme qui fut abandonnÃĐ par ses parents un soir de NoÃŦl et condamnÃĐ Ã vivre dans les ÃĐgouts. En quÊte de reconnaissance sociale, il est manipulÃĐ par un politicien et exercera sa vengeance face à ce monde qui ne le comprend pas. Idem pour Catwoman. Avant d'Être la femme/chat redoutable, Selina Kyle est juste une employÃĐe vivant dans un monde de poupÃĐes, une fille trop gentille dans un monde trop cruel et totalement dÃĐconnectÃĐe du monde (elle se parle toute seule, y compris sur son rÃĐpondeur). Ce n'est que dans la mort qu'elle trouvera l'occasion d'assumer ses pulsions les plus refoulÃĐes.

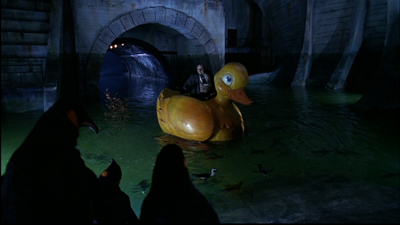

Le plus grand des mÃĐrites de Batman Returns vient sans conteste de son refus complet du manichÃĐisme. MÊme le plus pourri des personnages, Max, est paradoxalement le plus humain, tant dans son apparence que dans son instinct paternel (Burton lâassocie nÃĐanmoins à un chien lors de la sÃĐquence du meurtre de Selina. Plus que jamais, il est question de la dualitÃĐ qui habite l'Être humain. Chacun rÊve de normalitÃĐ, et pourtant, ce monde normatif semble bien plus triste que les tÃĐnÃĻbres, en tÃĐmoignent les ÃĐgouts du Pingouin peuplÃĐs de personnages du cirque, dâanimaux de zoo et remplis dâaccessoires fantastiques (parapluies fantaisies, canard de bain gÃĐant). Les protagonistes sont tous attirÃĐs par une vie tranquille qu'ils n'atteindront jamais, ÃĐtant bien plus à lâaise derriÃĻre le masque exprimant leur animalitÃĐ que dans les habits de ville trop serrÃĐs. Et si c'ÃĐtait ça finalement leur nature profonde ? On remarquera en effet que durant le bal situÃĐ vers la fin du rÃĐcit, Bruce et Selina sont les seuls invitÃĐs à ne pas Être costumÃĐs, comme si les tenues de soirÃĐe biensÃĐantes ÃĐtaient justement leur costume. Les deux amants sont comme des fantÃīmes quand ils ne portent pas leur seconde peau de cuir (Keaton est volontairement fade, Selina est clairement assimilÃĐe à un mort-vivant quand elle revient à son appartement) et ne se rapprochent de leur vraie nature que lorsquâils ils revÊtent leur tenue dâanimaux prÊts à sâentredÃĐvorer. Pleine de violence, la passion qui lie Catwoman et Batman est clairement ÃĐtablie comme sadomasochiste : la tenue de cuir de Catwoman, la rÃĐaction de Bruce face à l'entaille que lui a laissÃĐ Catwoman, la scÃĻne bestiale devant la cheminÃĐe... Il est d'ailleurs ÃĐprouvant de voir à quel point Batman n'est sans doute pas si innocent que ça dans sa volontÃĐ d'arrÊter le Pingouin. Ne le jalouse-t-il pas au fond de lui, de n'Être pas, à l'inverse du Pingouin, un vÃĐritable freak ?

Alignant les monstres de foire sans jamais tendre vers un happy end rassurant (Batman Returns est une Åuvre totalement dÃĐsespÃĐrÃĐe oÃđ les monstres se suicident, finissent seuls ou meurent par ÃĐlectrocution), Burton dÃĐmolit chaque symbole du bonheur enfantin pour servir son discours sur la marginalitÃĐ et lâincapacitÃĐ pour les freaks de vivre dans un monde qui pourrait les accepter. Les clowns sont des psychopathes en puissance, le sapin de NoÃŦl libÃĻre une nuÃĐe de chauves-souris, le joli train ÃĐlectrique transporte des bÃĐbÃĐs mis en cageâĶ Sans oublier cette sÃĐquence bouleversante oÃđ Selina dÃĐtruit son appartement (notamment ses jouets), qui fait ÃĐcho à celle, toute aussi tragique, dâEdward Aux Mains DâArgent. Burton tend à nouveau le miroir peu reluisant dâune sociÃĐtÃĐ gouvernÃĐe par des pourris, aux valeurs familiales hypocrites et oÃđ la frontiÃĻre entre lâhomme et lâanimal tend à sâeffacer (voir la sÃĐquence virulente anti-armÃĐe oÃđ Pingouin s'adresse à ses animaux avant la bataille). Seule solution : assumer son moi profond, telle cette Selina invisible assumant sa fÃĐminitÃĐ en Catwoman castratrice et indÃĐpendante (les vies quâelle perd sont toujours causÃĐes par des hommes).

Bien que Burton prÃĐtende avoir du mal à juger son film aujourd'hui (Spielberg tient le mÊme discours avec le fiÃĐvreux mais pourtant dÃĐfinitif Indiana Jones Et Le Temple Maudit), cette sÃĐquelle aux aventures de la Chauve-Souris frappe par son incroyable richesse esthÃĐtique et thÃĐmatique. Un film ultra budgÃĐtÃĐ devenant une vision d'auteur sur les rebus de ce monde. Difficile d'imaginer que pareil film dÃĐtraquÃĐ ait vu le jour... Inutile de prÃĐciser que le film fut une (semi) dÃĐception au box-office à sa sortie.

LâEtrange NoÃŦl De Monsieur Jack Peut-on rÃĐellement rÃĐfÃĐrencer LâEtrange NoÃŦl De Monsieur Jack dans un dossier sur Tim Burton quand on sait que le film a ÃĐtÃĐ rÃĐalisÃĐ par Henry Selick ? Oui, cent fois oui. Quand bien mÊme une large partie des spectateurs et du lectorat seraient en train de dÃĐcouvrir avec effarement que câest bien lâauteur de James Et La PÊche GÃĐante qui a signÃĐ cette petite parle dâanimation, difficile de ne pas reconnaÃŪtre la paternitÃĐ du projet à un Burton assurant le poste de producteur et ayant lui-mÊme ÃĐcrit lâhistoire de ce conte cauchemardesque. Tout, des dÃĐcors aux personnages, transpire la dÃĐpression macabre de l'auteur d'Edward Aux Mains D'Argent.

Peut-on rÃĐellement rÃĐfÃĐrencer LâEtrange NoÃŦl De Monsieur Jack dans un dossier sur Tim Burton quand on sait que le film a ÃĐtÃĐ rÃĐalisÃĐ par Henry Selick ? Oui, cent fois oui. Quand bien mÊme une large partie des spectateurs et du lectorat seraient en train de dÃĐcouvrir avec effarement que câest bien lâauteur de James Et La PÊche GÃĐante qui a signÃĐ cette petite parle dâanimation, difficile de ne pas reconnaÃŪtre la paternitÃĐ du projet à un Burton assurant le poste de producteur et ayant lui-mÊme ÃĐcrit lâhistoire de ce conte cauchemardesque. Tout, des dÃĐcors aux personnages, transpire la dÃĐpression macabre de l'auteur d'Edward Aux Mains D'Argent.

A commencer bien sÃŧr par lâesthÃĐtique barrÃĐe du monde des Morts. Le grand Tim a lui mÊme pris en charge toute la conception visuelle du film, ce qui explique la multitude de trouvailles macabres qui ÃĐmerge de chaque plan du film. Laboratoire d'un docteur Frankenstein dont le crÃĒne s'ouvre comme un couvercle, tour bancale oÃđ se terre le hÃĐros Jack Skellington, un ÃĐpouvantail roi d'Halloween, champ de citrouilles grimaçantes par pleine lune... Un monde inquiÃĐtant semble à deux doigts de s'effondrer, comme si un vent invisible exerçait une pression sur chaque bÃĒtiment afin de les plier le plus possible. Un bric-à -brac furieusement cohÃĐrent et envoÃŧtant, fourmillant de dÃĐtails savoureux (dÃĐtails qui manqueront clairement aux Noces FunÃĻbres).

Le bestiaire qui peuple Halloween Town vaut lui aussi le dÃĐtour puisqu'il convoque le best-of de l'imaginaire Burtonien (il a rÃĐalisÃĐ lui mÊme chaque personnage) avec son lot de loups-garous, enfants difformes promenÃĐs par leur mÃĻre avec une laisse, chien fantÃīme, vampires qui sortent la journÃĐe avec un parasol et mÊme crÃĐature sortie tout droit du Lac Noir. Une vÃĐritable compilation des meilleures figures du film fantastique à des annÃĐes lumiÃĻre des formes rondes et des couleurs joyeuses de Disney (pourtant producteur).

Il se dÃĐgage donc une vraie magie du look gÃĐnÃĐral de L'Etrange NoÃŦl (prÃĐfÃĐrez le titre original bien plus ÃĐvocateur : The Nightmare Before Chrismas) qui n'est pas sans rappeler le premier court-mÃĐtrage de Burton. Une magie par ailleurs renforcÃĐe par la qualitÃĐ de l'animation puisque L'Etrange NoÃŦl est le premier long mÃĐtrage rÃĐalisÃĐ en stop motion, c'est-à -dire avec des objets animÃĐs image par image. D'oÃđ une certaine "rÃĐalitÃĐ" palpable à l'ÃĐcran, comme si les marionnettes avaient acquis une vie propre. La prouesse est à mettre au crÃĐdit d'Henry Selick, qui, avec une patience dÃĐmesurÃĐe, est parvenu à organiser ce joyeux bordel tout en tÃĐmoignant d'une imagination dÃĐbordante pour chaque plan du mÃĐtrage. Un feu d'artifice d'idÃĐes qui frappe dÃĻs le somptueux gÃĐnÃĐrique d'introduction oÃđ l'on dÃĐcouvre le carnaval des horreurs comme dans un grand huit, avec une camÃĐra sans cesse en mouvement, un ÃĐclairage sidÃĐrant de maÃŪtrise et mÊme le chat noir de Vincent en guest. Jamais on aurait cru pouvoir admirer une telle diversitÃĐ d'angle de prise de vue dans un mÃĐtrage en stop motion ni de tels mouvements de camÃĐra. La complainte de Jack sur sa colline face à la lune, la camÃĐra tournant sans cesse lors du chant dans les bras d'une Vierge, le fabuleux ÃĐclairage à la Mario Bava dans l'antre d'Oogie Boogie... Que ce soit sur terre ou dans les airs, les prises de vues ne sont jamais fixes, tout semble tourner trÃĻs vite, comme si nos mirettes ÃĐtaient hypnotisÃĐe par tant de prouesses, à la maniÃĻre de Jack Skellinghton dÃĐcouvrant ÃĐmerveillÃĐ Christmas Town. Pour faire court, disons tout simplement que L'Etrange NoÃŦl De Monsieur Jack est un film plein, gÃĐnÃĐreux et intemporel.

Si l'on peut rattacher la paternitÃĐ de Nightmare Before Christmas à Burton et Selick, il serait injuste d'oublier le troisiÃĻme grand responsable de la rÃĐussite formelle de l'Åuvre, à savoir le fidÃĻle Danny Elfman, chargÃĐ de la bande originale. Avouons-le, le compositeur ne s'est pas gÊnÃĐ pour imposer sa patte en piratant le projet, le transformant en gigantesque comÃĐdie musicale dÃĐbridÃĐe. De grosses tensions sont apparues au stade de la conception du film puisque Danny Elfman modifia sensiblement le scÃĐnario afin de caser un maximum de chansons à la place des dialogues (ce qui aura pour effet un clash de trois ans entre Elfman et Burton puisque c'est Howard Shore qui signa la BO d'Ed Wood). La place accordÃĐe aux numÃĐros musicaux a donc fini par grimper de fonction exponentielle, transformant sensiblement la teneur du rÃĐsultat final. Paradoxalement, c'est dans la volontÃĐ des trois auteurs à injecter le plus d'eux mÊme dans le film que celui-ci a atteint ce degrÃĐ de schizophrÃĐnie maladive. Chacun s'est donnÃĐ Ã fond pour marquer sa touche personnelle, et au lieu d'annuler toute la puissance de l'Åuvre, cela n'a fait que la dÃĐcupler. Impossible de ne pas taper du pieds lors du "What's this ?" entonnÃĐ par Jack dÃĐcouvrant la magie ÃĐcÅurante de NoÃŦl ni de ne pas verser sa larme en entendant la mÃĐlancolie de Sally, la "fiancÃĐe de Frankenstein" amoureuse de Jack. Qu'il s'agisse du rythme trÃĐpidant des mÃĐlodie, de la parfaite rhÃĐtorique des rimes ou encore de la mÃĐchancetÃĐ corrosive des textes tapant violemment sur les bonnes valeurs (la chanson d'Am-Stram-Gram qui gratte lâimage du PÃĻre NoÃŦl jusqu'au sang), le travail d'Elfman se doit d'Être saluÃĐ par sa perfection de tous les instants.

Mais au-delà de la rÃĐussite artistique et technique, The Nightmare Before Christmas est avant tout un magnifique conte cruel qui tÃĐmoigne encore une fois de l'ÃĐtonnante constance de Burton à sonder ses propres dÃĐmons. La scÃĐnariste Caroline Thompson a accompli des prouesses pour compiler en moins d'une heure dix toute la thÃĐmatique de lâartiste. Ainsi, Jack (dÃĐjà aperçu au passage dans Beetlejuice) se prÃĐsente directement comme l'alter ego du cinÃĐaste. Un monstre populaire parmi les monstres grÃĒce à son extraordinaire talent. Seulement voilà , Jack le squelette est fatiguÃĐ de cet univers. Il s'ennuie et aspire à autre chose. Burton montre dÃĐjà les signes prÃĐcurseurs de l'ÃĐvolution future de sa filmographie. Les valeurs semblent s'inverser et ce qui paraissait ennuyeux avant (la politiquement correct et les bons sentiments) devient merveilleux. A l'inverse, ce qui ÃĐtait le refuge fÃĐerique comme la demeure d'Edward Aux Mains D'Argent devient d'un ennui rÃĐpÃĐtitif. Burton ne nous montre-t-il pas dÃĐjà qu'il a la sensation de se rÃĐpÃĐter avec son univers de freaks (la ville dâHalloween et son dÃĐcompte permanent pour la prochaine fÊte) et qu'il aspire plus que jamais à la normalitÃĐ ? Sauf que contrairement au politiquement correct qui animera plus tard un certain Big Fish, Jack Skellinghton ne parviendra jamais à changer. En tentant de prendre la place du PÃĻre NoÃŦl, il effrayera les enfants et sera violemment rejetÃĐ. Jack (et par ÃĐchos Burton) aspirait à la normalitÃĐ douce mais il ne parvient pas à comprendre ce monde qui n'est pas le sien (auparavant, câÃĐtait surtout les autres qui ne le comprenaient pas). Ne restera alors plus que la tristesse finale lors d'un faux happy end oÃđ les deux mondes (NoÃŦl et Halloween) se croisent temporairement grÃĒce à la neige, Jack restant prisonnier de son univers mais ayant nÃĐanmoins trouvÃĐ une muse pour partage sa peine (Lisa Marie, dont nous aurons largement lâoccasion de reparler).

L'Etrange NoÃŦl De Monsieur Jack est donc avant tout l'histoire d'un Tim Burton qui va à l'encontre des conventions populaires (son film, bien que produit par Disney, est anti-Disney) et qui nous confesse toute sa peine à sortir de ses propres codes, acceptant son identitÃĐ de marginal. La puissance thÃĐmatique est là , discrÃĻte mais jamais ÃĐcrasÃĐe par le somptueux emballage qui nous fait dire que le vrai PÃĻre NoÃŦl, c'est bel et bien Burton et toute sa clique.

Ed Wood Si Ed Wood est un des plus gros ÃĐchecs dans la carriÃĻre de Tim Burton, il n'en demeure pas moins un de ses meilleurs films. Un des meilleurs rÃĐalisateurs du CinÃĐma s'attaque à la biographie du plus mauvais. Le rÃĐsultat est un des chefs-dâÅuvres (un de plus) les plus personnel de l'auteur qui, à travers Wood, nous parle de lui mÊme : sa marginalitÃĐ et son combat contre Hollywood.

Si Ed Wood est un des plus gros ÃĐchecs dans la carriÃĻre de Tim Burton, il n'en demeure pas moins un de ses meilleurs films. Un des meilleurs rÃĐalisateurs du CinÃĐma s'attaque à la biographie du plus mauvais. Le rÃĐsultat est un des chefs-dâÅuvres (un de plus) les plus personnel de l'auteur qui, à travers Wood, nous parle de lui mÊme : sa marginalitÃĐ et son combat contre Hollywood.

Hollywood... Burton ne s'y est jamais senti à l'aise, incapable de rentrer dans le moule du conformisme. La pression exercÃĐe par les studios lors des tournages des Batman ne l'a pas laissÃĐ sans sÃĐquelles. Aussi, lorsque le projet d'Ed Wood arrive sur sa table, le rÃĐalisateur y voit l'occasion de travailler avec un petit budget sur lequel il aura une grande libertÃĐ artistique (Touchstone lui fait les yeux doux alors qu'il est habituellement rattachÃĐ Ã la Warner). Et c'est tant mieux car cela lui permettra d'exploiter admirablement toutes les possibilitÃĐs du script afin d'en tirer un magnifique autoportrait subtil. Ed Wood, c'est tout simplement l'histoire de ce metteur en scÃĻne nullissime qui croyait dure comme fer en la Magie du CinÃĐma, et qui tentait de vivre en dehors des contraintes des producteurs. Plus gÃĐnÃĐralement, Wood ÃĐtait un doux rÊveur d'histoires fantastiques qui n'ÃĐtaient grandioses que dans sa tÊte. Comme toutes les figures habituelles du cinÃĐma Burtonien, le hÃĐros est un individu qui fuit la rÃĐalitÃĐ, un marginal enfermÃĐ dans ses illusions innocentes. A la diffÃĐrence prÊt qu'ici, il s'agit d'un homme ayant vraiment existÃĐ. De la mÊme maniÃĻre, tous les freaks qui entouraient le cinÃĐaste ont bel et bien vÃĐcu, qu'il s'agisse de Bela Legosi (le mythique interprÃĻte de Dracula), la montagne Tor Johnson ou bien encore la Vampira qui fut plagiÃĐe ensuite par Elvira. Comme si pour la premiÃĻre fois, le surrÃĐalisme ÃĐmergeait dans la rÃĐalitÃĐ. Cette vÃĐracitÃĐ historique est à n'en pas douter ce qui a sÃĐduit Burton bien avant de faire du cinÃĐma, le jeune garçon renfermÃĐ pouvant se retrouver aisÃĐment dans ces marginaux incompris.

En quelque sorte, Tim Burton est le double dâEd Wood, le talent en plus. Burton se livre discrÃĻtement en dressant le portrait d'un homme qui aimait se travestir et qui n'ÃĐtait pas compris de la masse vivant dans la norme. Bien sÃŧr, Burton n'est nullement un travesti mais ce trait de la personnalitÃĐ du personnage ne sert jamais que de dÃĐclencheur au rejet dont il est victime. Et de la mÊme maniÃĻre qu'Ed Wood se mettait à nu dans son film Glen Ou Glenda, Burton se met à nu dans Ed Wood. La biographie ne sert qu'à parler de ses obsessions. On prendra pour exemple la magnifique scÃĻne du train fantÃīme oÃđ le cinÃĐaste ratÃĐ confesse son vice cachÃĐ Ã Kathy. L'homme ÃĐvolue dans un monde de comÃĐdie macabre (les divers monstres de l'attraction) et se retrouve brusquement ramenÃĐ Ã la rÃĐalitÃĐ, lorsqu'une panne survient. D'un seul coup, les deux tourtereaux ne sont plus entourÃĐs que de noir, Wood n'ÃĐvolue plus dans le rÊve : il est confrontÃĐ Ã la rÃĐalitÃĐ sombre du monde. Ce n'est qu'aprÃĻs que Kathy lui annonce qu'elle l'accepte tel qu'il est que les lumiÃĻres se rallument et que le wagon poursuit sa route vers le spectacle de carnaval. De la mÊme maniÃĻre, Burton s'offre avec ce film une incursion dans une histoire rÃĐelle, loin du carnaval gothique habituel, comme s'il prenait le temps de nous livrer qui il ÃĐtait profondÃĐment.

Les parallÃĻles entre les deux cinÃĐastes sont d'ailleurs multiples. Le duo Wood/Legosi ne peut que nous renvoyer à l'admiration que Burton porte à Vincent Price. Dans les deux cas, un jeune novice rend hommage à son idole vieillissante en lui attribuant un rÃīle divin dans un de ses mÃĐtrage. Difficile ÃĐgalement de ne pas voir chez un Wood bataillant pour s'imposer en vain à Hollywood l'image d'un Burton rÃĐglant ses comptes avec une industrie cherchant à brimer le talent. Entre le portrait peu reluisant qui est fait des stars une fois les projecteurs ÃĐteints, les sociÃĐtÃĐ produisant des merdes dans le seul but de faire de l'argent ou encore les producteurs cherchant à tirer profit de leur position en imposant leur casting et leur point de vue sur le script, le rÃĐalisateur nous livre une brillante satire d'un milieu qui n'a pas tellement changÃĐ Ã Â travers les dÃĐcennies.

D'un strict point de vue technique, le film est sans doute le plus abouti du rÃĐalisateur. En dÃĐpit d'une esthÃĐtique noir et blanc à l'ancienne et d'un refus complet à l'esbroufe, Burton livre un film rÃĐtro à la mise en scÃĻne surprenante de prÃĐcision. Le choix du noir et blanc est parfaitement en phase avec l'esprit respectueux vis à vis des films abordÃĐs (vous imaginez Plan 9 From Outer Space en couleur, vous ?). Le film commence comme tout bon programme horrifique à l'ancienne, avec son prÃĐsentateur qui sort d'une tombe, puis le gÃĐnÃĐrique dÃĐfile sur des images de pierres tombales, de pieuvre animÃĐe image par image et d'OVNI dÃĐplacÃĐs avec une ficelle. Ãa fleure bon les annÃĐes 50, jusqu'au plan aÃĐrien d'Hollywood qui n'est rien d'autre qu'une grosse maquette. Les reconstitution des films de Wood font preuve d'un soucis maniaque du dÃĐtails (postures des personnages, intonation, rythme, cadrage) et chaque comÃĐdien a ÃĐtÃĐ choisis pour coller au plus prÊt des modÃĻles. Pour un rÃĐsultat tout simplement SIDERANT. Martin Landau est littÃĐralement Bela Legosi (il a d'ailleurs remportÃĐ l'Oscar pour cette interprÃĐtation), Bill Murray excelle en Bunny et Johnny Depp livre encore une fois une composition à la limite du mimÃĐtisme. Quand à la musique, dirigÃĐe par le futur compositeur de la trilogie de l'Anneau, Howard Shore, elle reprend quelques thÃĻmes de vieux classiques comme Le Lac Des Cygnes employÃĐ dans le Dracula de Browning ou pioche dans les musiques des Åuvres de Wood. Bref, le film de Burton ne semble nullement avoir ÃĐtÃĐ fait dans les annÃĐes 90 tant il transpire l'authenticitÃĐ d'une ÃĐpoque dÃĐpassÃĐe. Il convient de saluer le remarquable travail sur le noir et blanc du rÃĐalisateur qui puise directement dans un baroque gothique totalement en phase avec l'esprit de la Hammer. On pensera à cette confrontation entre Wood et Legosi oÃđ ce dernier menace de se tuer alors que l'ÃĐclairage en contre-plongÃĐe accentue la dimension effrayante des ombres (soulignÃĐ par des cadrages dÃĐsaxÃĐs) ou bien encore à la reprÃĐsentation d'un Legosi dans son cercueil semblant tout droit surgir d'un film de Dracula. On pourra ÃĐgalement voir, lors d'une scÃĻne oÃđ le comÃĐdien se drogue, une allusion à Nosferatu, le personnage ÃĐtant prÃĐsent à l'arriÃĻre plan sous la forme d'une ombre effrayante (façon subtile de remettre Legosi à la place d'un vampire humain qui n'est plus que l'ombre de lui mÊme).

DerriÃĻre un aspect rÃĐtro parfaitement maÃŪtrisÃĐ, Tim Burton vient ni plus ni moins que de faire son auto-portrait. La seule diffÃĐrence avec Ed Wood est que ce dernier ÃĐtait un gÃĐnie du nul là oÃđ Burton est un gÃĐnie tout court. Ce film est surtout un regard trÃĻs triste et pessimiste sur une industrie de production brisant les rÊves d'auteurs (aussi mauvais soient-ils) ne demandant qu'à s'exprimer à travers l'art. La conversation fantasmÃĐe avec Orson Welles et le faux happy end seront bien vite ramenÃĐ Ã la rÃĐalitÃĐ avec le triste ÃĐpilogue venant rappeler le destin peu reluisant de ces artistes ratÃĐs. Ed Wood, ou la dÃĐclaration d'Amour d'un Tim Burton à tout un pan du cinÃĐma souvent oubliÃĐ et dÃĐnigrÃĐ. Un cinÃĐma quâil avait dÃĐjà commencÃĐ Ã exhumÃĐ depuis longtemps et quâil va littÃĐralement ressusciter avec le totalement barrÃĐ Mars Attacks!. Lâauteur se mue progressivement en illustrateur.Â

A suivre....