Last inaction hero

127 Heures n’est pas un message à caractère informatif sur les dangers d’excursion en solitaire sans moyen de communication et sans avoir prévenu quelqu’un de sa position. L’intensité tient autant dans la solution à trouver pour se sortir du piège que dans l’introspection forcée d’où émergera la volonté de se réconcilier avec soi-même et ses proches.

Adaptant le récit véridique de l’alpiniste de l’extrême Aaron Ralston où ce dernier décrivait les cinq jours passés au fond d’un canyon, le bras droit bloqué entre un rocher et la paroi, Boyle s’impose des limites narratives (un seul personnage dont le destin est connu à l’avance) et techniques (un seul lieu d’action) particulièrement contraignantes qui peuvent facilement devenir rédhibitoires. Une histoire singulière qui n’est pas seulement l’occasion d’un sensationnel exercice de style pour le britannique qui transcende l’immobilité forcée de son personnage pour livrer un récit au dynamisme constant.

Véritable zébulon du quotidien, Ralston semble virevolter quand ses amis ou ses rencontres d’un jour semblent figés (son pote tenant une épicerie l’aperçoit fugacement lors de ses dernières emplettes, levant à peine les yeux et restant ancré derrière son comptoir ; les filles perdues dans le canyon qu’il remet sur le bon chemin), bouger constamment est pour lui une manière de se sentir vivre et libre. Du coup, lorsqu’il se trouve stoppé dans son élan, il le vit plutôt mal. Normal, pour Aaron, l’immobilité c’est la mort. S’il ne bouge pas, il ne peut pas s’extirper d’un quotidien accablant et pourra encore moins se libérer par la suite de sa prison de pierre. Pour palier à son incapacité physique à se démener, il va avoir recours à une gymnastique mentale faite d’observation de son environnement (déterminer le passage journalier d’un oiseau au-dessus de sa tête, l’arrivée de rayons solaires) et d’échappatoire fantasmatique (les souvenirs de moments passés avec sa dulcinée mêlés avec ses désirs puis ses hallucinations). Ainsi, par ses mouvements de caméra, le découpage, Boyle substitue à l’inaction physique de son héros une mise en scène énergique, une manière de préserver son espoir d’en réchapper.

Si globalement l’expérience n’est pas aussi intense et viscérale qu’attendue (le coupage de bras est tout de même sacrément délicieusement désagréable à "vivre"), Boyle fait preuve d’une grande inventivité pour parvenir à générer un sentiment claustrophobique malgré les superbes paysages de l’ouest américain mis en valeur et dans lesquels la caméra semble constamment happée, s’extirpant facilement et gracilement de la prison à ciel ouvert. Seulement, ses séquences respiratoires sont de nature fantasmagorique, de pures constructions mentales du casse-cou qui seront implacablement interrompues pour nous ramener dans le trou. Comme une chaîne invisible se détendant jusqu’à son point maximum, une chaîne qui d’ailleurs voit sa "longueur" se réduire à mesure que le temps passe et que l’espoir et l’envie d’Aaron de s’en sortir s’amenuisent.

Si la mise en scène s’emploie avec réussite à formaliser un tombeau à ciel ouvert dont les cloisons indéfinies entretiennent l’illusion d’un horizon libérateur, elle renforce le caractère oppressant de cette épreuve en créant un espace introspectif où Aaron se confrontera à ses désirs, ses fantasmes, ses illusions. Boyle déploie tout un dispositif cinégénique pour illustrer la détermination et les tentatives de Ralston pour mobiliser des ressources mentales qui l’aideront à résister. C’est notamment la création d’un hors-champ en recourant à la vidéo tournée par les deux filles rencontrées sur son parcours ou le testament / confession vidéo qu’il enregistre.

Surtout, la réalisation double l’enjeu primordial de ses 127 heures qui ne se réduisent pas à une libération physique mais consiste également en une libération psychique.

La vie d’Aaron n’est en fait qu’un gigantesque combat, la lutte contre la sauvagerie de la nature étant pour lui l’ultime étape pour échapper (ou du moins tenter de) à la violence de la société de consommation. Boyle l’énonce d’ailleurs brillamment dès les premiers plans de la séquence introductive montrant Aaron en plein préparatifs. Le réalisateur débute par la juxtaposition de deux plans larges d’une foule compacte et massive au milieu desquels vient s’insérer un plan montrant Aaron arpenter rapidement son appartement pour y prélever les objets ou denrées nécessaires à son expédition. Jusqu’à ce qu’il atteigne le site à explorer, Boyle montrera Aaron enserré dans une multitude de cadre splittant l’écran, morcelant ainsi son mouvement. Avant même d’avoir le bras coincé par un rocher, l’aventurier solitaire est déjà entravé dans son action. Une emprise de son environnement urbain particulièrement prégnante qui se fera plus durement sentir inconsciemment.

Il s'agit ici pour Aaron Ralston de se libérer à la fois physiquement de cette prison de roche mais aussi mentalement des images clippesques, publicitaires, consuméristes qui l'assaillent tout au long de son calvaire. S'il s'impose un régime d'escapades solitaires, c'est pour retrouver et renforcer son lien à la nature mais surtout pour fuir l'agitation de ses contemporains et les besoins créés par une pollution visuelle permanente. Pourtant, malgré ces efforts redoublés, une fois prisonnier, les images qui lui viennent naturellement lorsqu'il fantasme une échappatoire ou l'assouvissement de besoins primaires et primordiaux (manger, boire, baiser) sont dignes de spots de pub pour Coca-Cola, ou les chewing-gum Hollywood, musique "hype"d'ambiance à l'appui. Boyle nous fait partager les angoisses et le refuge mental de Ralston qui se résument à des images convenues et de grande consommation. Dans ces conditions, difficile d'y affirmer sa singularité. Malgré son attitude rebelle, sa volonté de se distinguer en s'adonnant à des activités extrêmes en solitaire, Aaron reste soumis aux mêmes stimuli que ses contemporains. Son emprisonnement agira donc sur lui comme une sorte de sevrage particulièrement violent.

Effectivement, 127 Heures est bien l’histoire d’une libération mais celle-ci n’est pas seulement physique puisque son emprisonnement s’étend au-delà des parois rocheuses entre lesquelles il restera confiné cinq jours durant. Le film de Boyle n’est pas seulement l’illustration d’une histoire édifiante où il s’agit pour le héros de prendre conscience de ses erreurs, de l’importance de s’ouvrir aux autres ou de ce qui est vraiment vital dans sa vie, c’est avant tout la mise à mal d’un conditionnement consumériste dont on n’avait pas conscience.

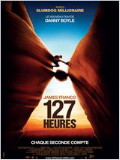

127 HOURS

Réalisateur : Danny Boyle

Scénario : Danny Boyle, Simon Beaufoy, Aron Ralston (livre)

Production : Dany Boyle, John Smithson, Christian Colson, Gareth Smith…

Photo : Enrique Chediak & Anthony Dod Mantle

Montage : Jon Harris

Bande Originale : A.R Rahman

Origine : Etats-Unis, Grande-Bretagne

Durée : 1H34

Sortie française : 23 février 2011