A la maison blanche

On se réfère souvent à Quentin Tarantino ou Aaron Sorkin pour leur talent à rendre passionnantes les séquences de parlotte. Dans le genre, Frankenheimer pouvait être considéré comme un maître et Sept Jours En Mai le parangon des films où les palabres deviennent facteurs de tension.

On se réfère souvent à Quentin Tarantino ou Aaron Sorkin pour leur talent à rendre passionnantes les séquences de parlotte. Dans le genre, Frankenheimer pouvait être considéré comme un maître et Sept Jours En Mai le parangon des films où les palabres deviennent facteurs de tension.

C'est à la télévision que le réalisateur a fait ses armes en réalisant une multitude de programmes de fictions en direct (entre 125 et 152 selon les sources) et s'il est fortement influencé par l'esthétique et les codes télévisuels en matière de cadrage et de découpage, John Frankenheimer a toujours cherché à dépasser les limitations spatiales et narratives inhérentes à ce médium si populaire. Cela s'en ressent brillamment au sein de ses films et notamment Sept Jours En Mai qui instille un sentiment paranoïaque en reléguant la menace hors-champ tout en multipliant les plans statiques. Sa maîtrise rend pourtant l'ensemble dynamique, évitant la sensation de théâtre filmée où tout repose sur le jeu d'acteurs. Ce dernier point est évidemment primordial mais Frankenheimer sait comment en accentuer les effets par sa mise en scène.

En premier lieu, le réalisateur instaure un climat de soupçon généralisé où la surveillance semble perpétuelle. Le contrechamp conspirationniste est totalement évacué de l'écran de sorte que sa réalité est largement remise en question. Mais cette absence est compensée par la présence d'un observateur passif, parfois invisible. Dans certaines séquences de conversations, une troisième personne présente dans le cadre se trouve à l'arrière-plan afin d'écouter, en tout cas observer l'échange au premier plan, intervenant parfois pour réfuter les hypothèses. Et de nombreux plans présentent les personnages évoluant au sein d'immenses espaces intérieurs, accentuant leurs insignifiances par rapport aux enjeux et, surtout, le cadrage institue un point d'observation correspondant à une caméra de surveillance scrutant les faits et gestes dans le champ (ici se confondant avec le propre regard du spectateur).

Dans cette histoire de tentative de renversement du pouvoir démocratique par les militaires, tout va se jouer au gré de conciliabules où la parole, les convictions et les arguments seront prépondérants pour convaincre l'autre du bien fondé de ses suppositions. La parole est ici l'arme ultime pour retourner une position ou déjouer une conspiration. La deuxième séquence donne immédiatement le ton puisqu'elle présente le général James Mattoon Scott (Burt Lancaster) et son aide de camp le colonel Casey (Kirk Douglas) bataillant verbalement face à une commission gouvernementale sur l'hérésie que constitue pour eux le traité de paix signé avec l'U.R.S.S.

Dans ce film, le verbe est vraiment considéré comme une arme décisive comme l'atteste ce moment au cours de la confrontation entre le Président (Fredric March) et le général Scott : le premier à court d'argument pour neutraliser le militaire dégaine littéralement du tiroir de son bureau des lettres compromettantes. Le choix du cadrage à ce moment précis laisse peu de doute quant à la puissance conférée à ces mots écrits puisque dans un autre genre (policier ou espionnage) c'est une arme à feu qui aurait été prise du tiroir.

La séquence qui nous intéresse peut être considérée comme le pivot du long-métrage puisque elle représente le moment où Casey fait part de sa théorie absurde au Président des Etats-Unis et son conseiller. Elle ne constitue pas seulement un nœud narratif mais acquiert une grande importance pour le personnage du colonel Casey travaillé par sa loyauté et son amitié, son admiration même, envers le général Scott et son respect des instances démocratiques du pays. Chorégraphiée avec précision, elle est entièrement construite autour de trois points de vues divergents et va s'appuyer sur le développement de trois niveaux de communication, de langage, d'implication.

La signature du traité de paix avec l'ennemi historique russe impliquant un désarmement nucléaire commun provoque l'ire de l'état-major militaire et son commandant, le général Scott, craignant que la nation ne se fasse berner par l'engeance communiste. Mais l'opposition rhétorique des débuts va laisser place à un insidieux coup d'état. C'est ce que pense le colonel Casey, grandement perturbé par plusieurs éléments (un étrange pari de courses de chevaux impliquant seulement les commandants des différentes armées, un acronyme inconnu – l'ECOMCON, une base militaire surgie de nulle part, des mouvements de troupes non programmés) mettant en cause le général Scott. C'est la vision de l'intervention de ce dernier à une convention politique qui va le décider à faire part de ses soupçons au plus haut niveau de l'état.

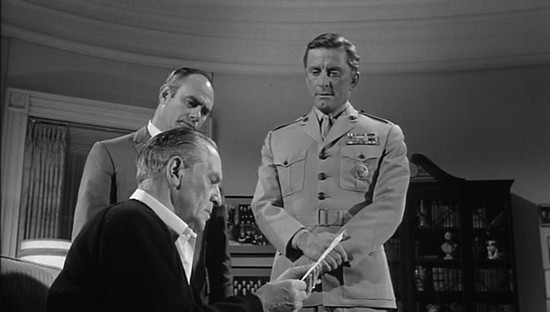

Lorsqu'il pénètre dans le salon privé de la présidence, le colonel Casey, dit "Jiggs", va immédiatement faire l'objet d'une grande attention de la part du Président et son conseiller Paul Girard (Martin Balsam).

Ce dernier se placera en retrait mais toujours à bonne distance pour scruter l'échange et intervenir. Jiggs est le point de focalisation des deux hommes et se trouve donc au centre de la pièce. Ses interlocuteurs se déplaçant alors toujours de manière à le garder dans cette position, le prenant en tenaille afin de maintenir un étau d'objectivation.

Bien que l'ambiance soit cordiale (le Président fait le service en donnant à chacun un verre de scotch), ces déplacements précis induisent une méfiance légitime et surtout une certaine curiosité.

A mesure que le colonel Casey avance ce qu'il a découvert, le cadrage et le découpage se modifient. Frankenheimer alterne alors entre différentes positions montrant comment la parole du militaire se répercute. Jiggs s'adresse en premier lieu au Chef de l'Etat, ce dernier couvert par le regard de son conseiller, puis on revient sur Jiggs, cadré de face, la triangulation étant tout de même maintenue. Ce plan qui isole le militaire en train de livrer ses hypothèses tend à souligner qu'il dit la vérité mais pour l'instant il n'est pas très convaincant tant son langage corporel et sa position ne montrent pas une grande détermination (il est assis et son regard fuyant).

Lorsqu'il se lève pour présenter au Président une note griffonnée par un général d'armée, on revient aux positions du départ avec Paul Girard en arrière-plan, tel une vigie. Et alors que la théorie de Casey se fait plus précise, il s'immisce même entre lui et le chef d'Etat, comme pour neutraliser des paroles considérées à ce moment comme aberrantes. Malgré tout, le Président montre un grand intérêt et reprend place face à Jiggs.

Il le pousse alors dans ses derniers retranchements en lui demandant d'être beaucoup plus explicite. Tandis que le Président s'assoit, Jiggs reste debout et se détourne, le regard baissé, Paul Girard toujours en médiation à l'arrière-plan. Frankenheimer illustre ainsi parfaitement les difficultés de Casey à lâcher son accusation vu tout ce que cela implique pour la nation mais également pour lui en tant qu'individu et en tant que militaire.

Finalement, il exprime clairement ses soupçons d'une sédition visant le Président au cours des grandes manœuvres prévues en fin de semaine. John Frankenheimer souligne la modification d'attitude de Casey en le plaçant toujours au centre du cadre mais de profil, encore hésitant. Et tandis que la caméra se dirige vers lui en un lent travelling, symbolisant le regard insistant du Président, il tourne alors soudainement son visage face à l'objectif et se lâche enfin. Cette fois son visage affiche gravité et certitude, son regard est franc et perçant. En contre-champ, Frankenheimer enchaîne sur le visage du POTUS affichant une toute aussi grande gravité face à la confirmation de ce qu'il redoutait d'entendre.

C'est évidemment Paul Girard qui remet en doute ces propos en se plaçant immédiatement entre les deux hommes. Mais le Président demeure focalisé sur Jiggs ayant repris sa position de profil (bas) conscient de ce que cette accusation remet en cause.

Le face-à-face qui suit est alors peut être encore plus décisif : Paul Girard quitte la pièce pour tenter de se renseigner sur certaines des allégations de Jiggs, le Président va alors demander au militaire de préciser ses convictions quant au traité et au général Scott. Et cette fois, le colonel Casey fait complètement face à son interlocuteur, signe qu'il se livre totalement. Une honnêteté qui satisfait pleinement le Président comme le montre le contre-champ.

En usant du langage corporel et scénique, Frankenheimer est parvenu à nouer une certaine tension autour du langage verbal qui a constitué l'essentiel de la séquence. Ses différents cadrages permettant de proposer diverses variations autour de révélations de trahison.

L'entrevue est peut-être terminée, mais les incertitudes du colonel Casey. Alors qu'il quitte la pièce, Paul Girard interrompt sa conversation téléphonique et se tourne vers lui, la main sur le combiné. Le soupçon le concernant est encore important. Paul reprend une discussion qui demeurera inaudible pour les spectateurs. La composition du plan est explicite, l'élément important est le militaire en train de s'éloigner tandis que l'on parle dans son dos.

Puis le Président arrive dans le champs et l'on retrouve le surcadrage de Jiggs par les deux hommes. Seulement, cette fois l'attention est porté sur ce que le Président et son conseiller se disent, évaluant le degré de confiance à accorder aux propos du colonel Casey qui n'est plus qu'une silhouette dans l'arrière-plan. C'est là encore méticuleuse et significative composition car on voit instantanément les sentiments qui sous-tendent le plan : le Président et son conseiller, circonspects, sont dans l'ombre alors que Jiggs, libéré du poids de ses suppositions, se trouve dans le rayon d'une source lumineuse.

Comme Jiggs l'a énoncé, il n'est qu'un passeur et John Frankenheimer l'illustre de manière remarquable en modifiant notamment en fin de séquence la prise en main du récit. En effet, le colonel Casey œuvrera par la suite en marge du mode d'action préconisé par le Président et ses conseillers. Alors que c'était lui qui était tiraillé par le doute, puis pressuré par le pouvoir, il concourrera désormais à prendre en tenaille le général Scott.

Une séquence de dialogues parfaitement mise en scène par Frankenheimer car il n'était pas seulement question d'exposer ses conclusions mais il s'agissait également de parvenir à convaincre le représentant contesté du pouvoir d'entrer dans la danse.

SEVEN DAYS IN MAY

Réalisation : John Frankenheimer

Scénario : Rod Serling d'après un roman de Fletcher Knebel & Charles Bailey

Production : Edward Lewis

Photo : Ellsworth Fredericks

Montage : Ferris Webster

Bande originale : Jerry Goldsmith

Origine : Etats-Unis

Durée : 1 heure 58

Sortie : 12 février 1964