Funny how time slips away

Tout beau conte commence par "il était une fois". Il était une fois… mais attendez une seconde : à la base, Click n’a rien d’un beau conte. C’est le genre de film qui n’a vraiment pas une gueule de porte-bonheur.

Prenez deux scénaristes abonnés aux synopsis les plus marchandisés, fournis à la chaîne par des lamantins, sommes de mots clés réadaptables à l’envi : mec + pouvoir / fait surnaturel + gonzesse + gags neuneus = film.

Et c’est ainsi que par la magie de l’industrie, des concepts pas forcément repoussants (Jim Carrey en Dieu, Steve Carrel en Noé) deviennent des modèles de craquage artistique : utiliser un (ancien) as de la punchline tel qu’Eddie Murphy en lui disant de la boucler (Mille Mots). Conter l’histoire d’un mec qui devient tout puissant et se sert de sa majesté soudaine pour… faire pousser les nénés de Jennifer Aniston (Bruce Tout Puissant). Ou encore celle d’une autre figure biblique, incarnée par un autre comique prodigieux, un truc de fou sous fond de cataclysme planétaire, de Grand Déluge… mais transposé dans le monde golmon de Docteur Dollitle 2 (Evan Tout Puissant).

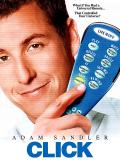

Alors oui, dès la base scénaristique, un film comme Click avait tout du film rêvé mais complètement foiré, du "film à pitch" aux uniques cinq minutes réellement jouissives, du produit de supermarché basé sur un plan marketing, du café froid servi par un yes man, de la polycopie sans saveur. C’était sans oublier le nom-phare du projet. C’était sans oublier la patte d’un artiste plutôt méprisé chez nous, considéré comme une rock star aux US : Monsieur Adam Sandler.

Le fait est que, dans la lignée des comédies aux procédés fantasmagoriques à base de "et si…", ce film reste une exception bienheureuse, si surprenante d’ailleurs que l’hypothèse des scénaristes devenus soudainement géniaux lorgne un peu du côté de la "suspension d’incrédulité", face à l’emprise incontestable du trublion face-caméra envers tout ce qu’il touche (1). Au-delà du statut du mecton, c’est sa philosophie existentielle et son altruisme qui imprègnent tout le film, et il ne faut pas être doté d’un don de clairvoyance pour saisir cela.

Reprenons : il était une fois un potache tout droit sorti du SNL se traçant une route à coups de gros dumb movies ou d’œuvres plus romantiques, passant du concours du gag le plus con (Billy Madison) à l’idylle à la Drew Barrymore (The Wedding Singer). Au-delà de ses actes burlesques limite kamikaze, se fiant de plus en plus à un public de fidèles prêts à le suivre dans n’importe quelle contrée épineuse (voir Self Control et mourir), Sandler est moins un gosse attardé chérissant le quasi-cartoon live (Happy Gilmore) et le bourrinos explicite (Waterboy) qu’un profond sentimental. Difficile de percevoir la sensibilité intrinsèque d’un fou accouchant d’un poème surréaliste tel que Little Nicky ou persévérant dans la bonne vieille tradition du cocasse façon "coups dans le bedon", du genre Mi-temps Au Mitard.

Et pourtant, tout en conservant son affection pour l’humour crasse le plus réjouissant, Sandler s’est bâtit une carrière de sempiternel gamin naïf, sa sentimentalité de morveux allant de pair avec l’humour qui va avec ! Le voici qui cite Capra en s’illustrant tel un gros loser touchant au possible par le biais de Big Daddy (pas étonnant de le voir plus tard dans Mr Deeds, remake d’un film du même cinéaste), qui s’enamoure un temps avec le très "auteuriste" Paul Thomas Anderson pour un rôle de pur amoureux candide (Punch Drunk Love), toujours prêt à célébrer l’amitié (Copains Pour Toujours) comme le "real love" (le titre du morceau qu’il chante dans Funny People). Voilà : Sandler, de toute évidence, s’il tente parfois de forcer la larmiche (A Cœur Ouvert), va de pair avec les thématiques de ses films, en restant éternellement fidèle aux mêmes valeurs, aux mêmes personnes, à la même perception des relations humaines. Ne quittant pas des yeux son pote Rob Schneider (en voilà encore un qui mériterait sa statue de bronze !), ayant su entretenir ses liens avec des metteurs en scène tel que Dennis Dugan, Peter Segal, Steven Brill, ou encore Frank Coraci, Sandler conserve une valeur bien rare à Hollywood (l’intégrité) et c’est avec ce dernier complice qu’il va faire de Click un anti-Tom Shadyac par excellence.

Click, c’est l’histoire de Newman, un type moyen englouti par son boulot, qui va faire de sa vie une catastrophe en acceptant de manipuler le temps, en usant d’une télécommande magique.

En l’état, si le film collecte toutes les qualités de l’univers Sandler, il fait surtout preuve d’une authenticité franchement atypique dans la comédie US à gros attirail. Très vite, Click se démontre plus ambitieux comme projet que le public aurait pu le penser. Car le spectacle concentre toute la globosphère de Sandler, combinant efficacité du timing comique, débilité franchement assumée, et intimité émotionnelle. Oui oui, ni plus ni moins. Concrètement, c’est une histoire en deux parties, ou plutôt à deux facettes : en découpant ainsi son projet, Sandler résume en un seul film les particularités de sa personne, par le fait de mixer hénaurme farce saucée à coups de pets dans la face de David Hasselhof, de plans nibards au ralenti, ou encore de roustons abîmés et drame philosophique. Riez, si vous le voulez, mais rappelez vous que Sandler est capable de passer du lâchage de caisse au désespoir existentiel : Funny People, quelques années plus tard, prouvera cette polyvalence !

Animé par les doutes du gars qui se fait vieux, par la problématique de l’artiste conscient de l’instabilité de son image, enchaînant film sur film en une même année, il est impossible que Sandler ne se soit pas un jour retrouvé dans la peau de l’adulte déraisonnable (à la That’s My Boy ?), cherchant une manière d’être plus heureux, plus accompli tout en assumant ses responsabilités. Le spleen n’est jamais loin. En renquillant sur un énième délire, la spécificité de Sandler étant qu’il ose tout – un film comme Jack And Julie existe-t-il réellement ?! - le comique en a profité pour faire un bilan moral et artistique, plus proche du mode de pensée d’un Harold Ramis et de sa troupe sur Un Jour Sans Fin que du toc moraliste d’un Menteur Menteur. Changer sa vie n’est pas toujours aussi simple que foncer à l’aéroport pour sauver sa mie.

Il est génial d’observer que, chez une certaine partie de la critique, il réside cette faculté à ne rien piger au fond-même d’une œuvre, en s’aveuglant à coups de posts-it clichés aptes à être casés au kilo à chaque nouveau film de Michael Bay. Ainsi, si certains ne voient dans Armageddon qu’un tract républicain pour les valeurs patriotiques – comment concevoir sérieusement un film doté d’un tel pitch de cinglé ?- il est alors de bon ton de considérer l’ensemble de Click, sa montée en tension dramaturgique et sa chute fatale… comme un film "de cathos" célébrant les vertus de la bonne vieille famille américaine et de l’unité façon Oncle Sam. Puisqu’au final, c’est vachement catho / gaga d’imposer un tel dénouement, et, qui plus est, abomination, un happy end.

Attendez un peu, on parle quand même d’un mec qui avance de plus en plus rapidement vers la mort, accumulant gaffes sur regrets, n’ayant que l’évidence du trépas pour piger ce qu’il y a de plus essentiel dans sa vie !

Evidemment, tout rapport avec Un Jour Sans Fin n’est que pure fioriture… Un Jour Sans Fin, ce film qui, si l’on en suit cette logique, est doté d’une fin mièvre au possible, ou l’amour remporte la victoire ? Ce film, qui, selon les dires des auteurs, a été perçu mondialement comme le promoteur philosophique d’une multitude de religions diverses, chaque croyant voyant en cette incroyable comédie les fondements de sa Foi ?

Ainsi, Corraci et Sandler intègrent parfaitement leur bébé dans la droite lignée des mésaventures d’un Bill Murray, en prouvant si besoin était que film de bouffeurs de burgers et philosophie hindouiste ne sont pas des termes si antinomiques que cela… L’hindouisme, dans ses principes, traite d’une libération spirituelle qui est l’aboutissement de l’existence, d’un droit chemin à suivre basé sur l’idée d’éthique, de tout plein de moyens d’accéder à l’extase du couple (en usant de sa télécommande, Newman ne pige pas qu’il détruit le bonheur de son couple en traitant le Kama, soit le désir, ou par extension le Kamasutra si vous préférez, comme un vulgaire film de boules !), ou encore d’une idée pas si folle consistant à ne pas se laisser engourdir par la mollesse de l’aisance facile, en privilégiant ses devoirs, et ce dans un but d’accomplissement, accomplissement impossible sans l’enseignement que l’on retire de l’expérience vitale.

En fait, la vie n’est pas perçue comme une souffrance interminable mais comme du plaisir. Mais ce plaisir ne naît pas sans enseignement, et du plaisir nait l’apprentissage : le tout, c’est d’apprendre, de changer, d’évoluer (en parlant d’évolution, l’hindouisme ne cause t-il pas du concept de réincarnation ?). Pour le coup, l’image stéréotypée d’une fin considérée comme un éloge du buveur de Coca votant McCain et sacrifiant le fun à la famille est un peu mise à mal. C’est lorsqu’il est question de modes de pensée "autre" que notre pays se révèle être anéanti de clichés difficiles à démanteler…

En fait, la logique moraliste - pour beaucoup, il faut savoir que "morale" est un gros mot - de Click comme film intelligemment stupide ou stupide autant qu’intelligent, c’est de s’étendre vers tout plein de chemins épars par la psychologie qu’il étale, avec simplicité, cohérence et émotion. Un homme, devenu une sorte de junkie de la zapette prêt à tout faire défiler en avance rapide, use et abuse de la colère (ou "aversion"), assoiffé par l’idée de contrôle universel (ce que l’on nomme la soif, l’avidité !), démontrant par là-même son ignorance, et l’indifférence envers son entourage. Ce sont là les trois poisons considérés par le bouddhisme, religion ultra-citée par la team Sandler !

Plus que citée, cette religion est ici illustrée, exploitée : le bouddhisme conçoit la mort comme une étape proche de la naissance, tout conduisant à l’idée de renaissance, la vieillesse n’étant que l’approche de la mort, une approche pas tant fatale… si c’est l’esprit qui, en ultime temps, est rassasié. C'est-à-dire que c’est à l’approche de la mort, quand l’homme n’est plus qu’un vieux croulant, qu’il doit chasser l’ignorance en éliminant la vacuité. Si l’ignorance n’est pas chassée, alors, pas de libération possible. Evidemment, c’est suite à un long parcours initiatique que notre protagoniste va vite piger, durant les dernières minutes de sa vie dérisoire passée en vitesse grand V, qu’il est trop tard désormais pour fuir encore et abuser des coups foireux : et c’est sa découverte spirituelle, sa compréhension des choses qui lui sont précieuses, qui va le faire renaître, comme si de rien n’était, complètement changé : "New-man".

Certains parleraient de twist classique, "à l’américaine" (flûte, encore !) de retour éculé à la normale. Vu ce que subit le personnage principal, on est en droit de citer des termes aussi pompeux que "compréhension", "libération" ou "karma". De se dire que c’est en pratiquant la "joie sympathique", c'est-à-dire en considérant avec bienveillance le bonheur d’autrui (de sa femme, qui l’a quitté), en pigeant ce qu’est "le mode de vie juste", ou samma ajiva, ainsi que l’action juste, ou samma kammanta, bref, en suivant les procédés bouddhistes pour atteindre la justesse, que notre héros va justement aboutir à cette happy end. Ce qui est assez rigolo, c’est d’envisager le film comme un manifeste total de ces religions basées sur la libération. Ainsi, un gag tout anodin, Sandler passant en avance rapide sa partie de jambes en l’air et laisse sa femme comme deux ronds de flanc, devient un précepte bouddhiste démontrant encore une fois la mauvaise pratique morale du perso. Effectivement, dans la religion bouddhiste, la conduite sexuelle incorrecte, n’aboutissant pas à la jouissance, a tout du blasphème. Le spectateur apprendra plus tard que ce mari n’a jamais fait jouir sa femme durant des mois et des mois, préférant user de sa télécommande comme on expédierait une lettre fissa. Bref, en deux mots, ce qui vaut à Click quelques reproches attendus (critiquer une scène romantique purement Sandler-style à base de The Cranberries, privilégier au-delà de l’humour trash les bons sentiments), est également l’occasion de démontrer l’incompréhension de celui qui ne verra pas plus loin que son nez un film où résonnent les idées de générosité, de compassion, d’actions bienveillantes, de communication (la "parole purifiée" !), c'est-à-dire : de SAGESSE. Tant de concepts qui, incroyable mais vrai, n’ont pas été inventés par le cinéma américain propret et "donneur de leçons".

Il est possible de mélanger pop culture (tout un tas de morceaux musicaux connus ayant un rapport avec le temps qui passe !), vision personnelle des choses (la sentimentalité de Click est celle de Sandler, et il ne faut pas y aller par quatre chemins pour voir dans certains films de Sandler une sorte de chaleur humaine contagieuse !) et concepts vieux comme le monde. Click est un pur film d’Adam Sandler, autant dans ses pitreries que dans ses instants touchants. Comment convaincre la populace qu’une idée telle que "Tiens, si je me transformais en Hulk avec ma télécommande magique" puisse prendre place au sein d’une tragi-comédie bien plus maligne qu’il n’y paraît ? Dilemme, dilemme !

Cela dit, les connaisseurs savent que le sourire malicieux du monsieur n’est souvent qu’une façade pour exprimer une nostalgie réelle, qu’elle prenne place au sein d’une scène (la séquence d’ouverture de Funny People parle pour elle-même en terme d’intentions) ou à travers quelques unes de ses chansons (traitant de son enfance / adolescence et donc du temps qui passe). Quant aux addicts de Community, ils ont vite compris qu’il n’était pas impossible d’user d’un coup de mixer entre grosse parodie et humanisme, humour bigger than life et étude sociologique / anthropologique : au final, tout doit conduire au changement, un changement bénéfique, hors des préjugés et des idées reçues ou préconçues. D’ailleurs, le film de Coraci pourrait tout à fait se résumer par une parole du générique de début du sitcom sus-nommé : "We could be roped up, tied up, dead in a year" Everything is connected ?

Si Harold Ramis n’est jamais parvenu à recréer le miracle Groundhog Day (il est d’ailleurs curieux de constater que Danny Rubin, inventeur de l’histoire originelle, n’a quasiment rien réécrit de notable depuis !) il demeure cette classe de films qui ne font pas les timides face à des notions aussi casse-gueules que celles de moralité, de philosophie de vie et d’accomplissement (s’accomplir pour briser un miracle qui est vite devenu une malédiction), tout cela dans le cadre d’une comédie. Voilà une œuvre qui fait partie de cette catégorie précieuse.

Redécouvrez donc votre Sandler-attitude le temps d’un film ! Car rire comme des baleines ne vous empêchera pas de verser votre larmiche une fois le temps venu. L’occasion de se rappeler combien Sandler est pluriel : gros nounours poilant, irrévérencieux trouble-fête, penseur mélancolique, gars d’une sincérité troublante… Time is on (his) side, yes it is !

(1) Conclusion un poil défaitiste, mais prenons un autre exemple : si Paul Verhoeven balance une grosse bombe (pléonasme) pourtant scénarisée par Diablo Cody, quel constat serait le plus crédible pour expliquer la qualité de la chose ? Et a-t-on jamais découvert combien l’influence positive d’un artiste au nom populaire pouvait changer la donne du tout au tout ? Instant brainstorming.

CLICK

Réalisateur : Frank Coraci

Scénario : Steve Koren & Mark O’Keefe

Production : Adam Sandler, Neal H. Moritz, Mark O'Keefe

Photo : Dean Semler

Montage : Dean Semler

Bande originale : Rupert Gregson-Williams

Origine : USA

Sortie française : 4 octobre 2006